シタマチカルチャーの発信を上野「おかちまちパンダ広場」から。松坂屋上野店がつなぐ、人とまちの未来

東京都台東区

2025.07.31 (Thu)

目次

上野・御徒町エリアの駅前に広がる「おかちまちパンダ広場」。JR御徒町駅北口の改札を抜けるとすぐに見えるこのスペースは、いまやさまざまなイベントが連日開催され、通勤客や買い物客、観光客の足をふと止める、地域のにぎわいの場として定着しつつあります。

しかし、ほんの数年前までこの広場は、「使いこなされている」とは言い難い場所でした。そんな状況を変えたのが、松坂屋上野店の一番ケ瀬です。昨年3月にこの広場の活用促進を任された彼は、街と人とのつながりを大切にしながらイベント誘致に奔走。その結果、現在では年間スケジュールの大半が埋まる人気スペースへと変貌を遂げました。

江戸時代から「上野の顔」として街を支え続けてきた松坂屋上野店。その歴史を振り返りながら、現代の都市再生に向けて新たな挑戦を続けるその姿を、おかちまちパンダ広場の再活性を起点に紐解いていきます。

上野の文化とともに歩んだ、257年の歴史

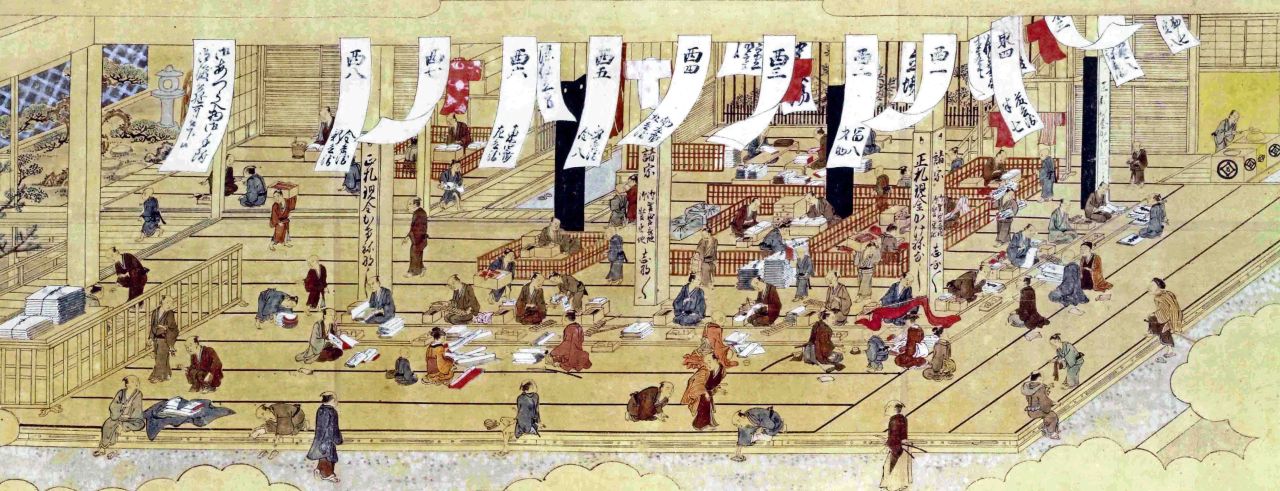

1772年(安政元年)の上野店の外郭図と見取り図。

1772年(安政元年)の上野店の外郭図と見取り図。

松坂屋上野店の歴史は、今からおよそ260年前、1768年(明和5年)に遡ります。江戸時代には尾張徳川家、加賀前田家の御用をつとめ、寛永寺の法衣を販売するなど、世間の信望も厚く、江戸の名所として栄えたそうです。

1907年(明治40年)4月1日、江戸時代から続いた座売りを陳列式立売りに改め、呉服に加え雑貨、家庭用品なども扱いはじめました。

1929年(昭和4年)には新装開店。関東大震災後の復興期を支えるとともに、昭和の高度経済成長期においても、上野エリアの商業と文化の発展を牽引する存在となりました。

1929年(昭和4年)に建築したルネサンス風の荘厳華麗な新館は、上野広小路の都市風景をも一変させたといわれました。

上野といえば、文化施設や博物館、動物園などが軒を連ねる「文化の街」。そして、誰もがふらりと立ち寄れる下町のにぎわいを感じさせる「庶民の街」。その両方の顔を持つこの地で、松坂屋上野店は常に市民の暮らしと密接に関わってきました。

地元に根ざす百貨店として、ただ「物を売る場所」ではなく、「街の一部」として共に呼吸し続けてきた、それこそが松坂屋上野店の真骨頂といえるでしょう。

「誰もが使える場所」として生まれた「おかちまちパンダ広場」

平日、休日関わらず多くの人が行き交う「おかちまちパンダ広場」。

そんな松坂屋上野店が街の未来を見据えて生み出したのが、御徒町駅北口に隣接する「おかちまちパンダ広場」です。その名の通り、シンボルは上野動物園でも人気のパンダ。上野らしさを象徴するキャッチーなネーミングと、交通の便のよさを生かし、イベントスペースとして設計されました。

広場にはいたるところにパンダのオブジェクトが配置されている。

「地域の誰もが使える広場」として2011年に開放されたこの場所は、物産展やフリーマーケット、展示会など、多目的な用途が想定されていました。しかし実際にはここが「利用できる場所」という認知がなかなか広まらず、なかなか定着にはいたっていませんでした。

当初の意図とは裏腹に、いつしか「活用されない公共スペース」となりかけていたおかちまちパンダ広場。それを再び「人が集まる場」へと転換させたのが、ひとりの社員による熱意と行動でした。

直近半年の休日利用率は90%超え! 一番ケ瀬が仕掛ける、広場再生プロジェクト

昭和58年に入社し、大丸東京店の紳士服を20年担当したのち、本社にてバイヤーマネージャー、マーチャンダイザーを経ていまにいたる一番ケ瀬

昨年2024年3月、本社で催事担当をしていた一番ケ瀬は「もっとおかちまちパンダ広場を活用してほしい」という社内の声を受け、プロジェクトを担当することになります。

一番ケ瀬が最初に考えたこと。それは、とにかく集客のあるイベントを誘致し、おかちまちパンダ広場がイベント利用できることを、より多くの人に物理的な接触を通じて周知することでした。

当初はイベントの誘致に苦労したという一番ケ瀬だが、得意の交渉力をいかし次第にイベントは増えていったとのこと。

「まずは本社にいた際につながりのあった、全国でも屈指の集客を誇る天然石や鉱物をテーマにしたイベント『ミネラルマルシェ』にお声がけさせていただきました。理由は2つありまして。ひとつは集客規模が大きなイベントであれば、通行される方にここがイベントスペースとして利用できるということを広く広報できるということ。もうひとつがイベントの出展者の多くが上野のジュエリータウンから参加されるからです。ただイベントを誘致するだけでなく、広場の利活用と、地域への価値還元の両立が重要だと思っていたので。」

「近くの商店街の人にも直接話を聞きに行きました。『こんな使い方もできるんだ』とイメージ共有できたことが大きかったと思います。」

そして、なんとか開催にこぎつけた「ミネラルマルシェ」。イベントは大成功で、主催者いわく6~7割は新規のお客様だったとのことです。その成功体験を皮切りに、さまざまな場所に自ら出向き広場の使い方を説明し、開催ハードルを下げる工夫も重ねてきた一番ケ瀬。その結果、2025年7月時点ですでに2026年2月までの休日のほとんどの枠が埋まっているとのこと。

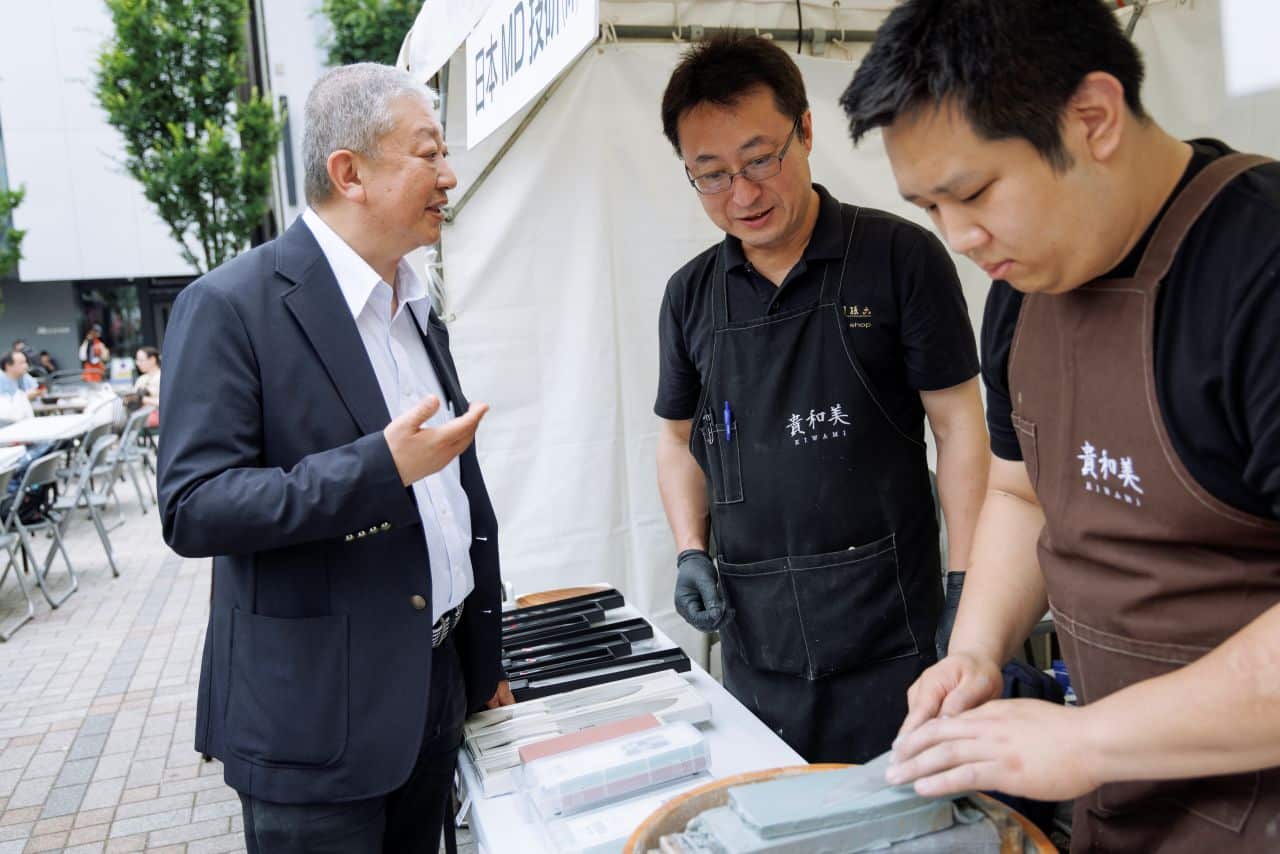

2025年6月7・8日に開催された「シタマチ再発見!モノづくりマーケット」にて出展者と会話する一番ケ瀬。

一番ケ瀬が見つめる「上野らしさ」

「おかちまちパンダ広場を通じて、外国人観光客の方々にもぜひ上野の魅力を知ってもらいたいですね。」

「上野って、いろんな文化がまざっていて、おおらかな場所なんですよね。アートもあれば、庶民的な食文化もあって、誰にでも開かれている。そんな『ごちゃまぜ』の感じが、僕はすごく好きなんです。」

広場の利活用を広めていく中で、数々の出会いが生まれたと語る一番ケ瀬。「たとえば、地域の消防訓練をおこなったり、中高生の吹奏楽部の発表会をおこなったり、地元の小学生や芸大生たちが描いた絵を展示したりと、この広場は私たちがこの街とともに生きていく上で、単なるイベントスペース以上の価値があると感じました。」と振り返ります。

「シタマチ再発見!モノづくりマーケット」にて出展者を募集した際も「いまだに新たな発見がある。そんな奥深さがこの街の最大の魅力ですね。」

また、街の活性化を目的とした盆踊りを今年からは松坂屋上野店が主催で実施するそうなのですが、なんと住民の方々が警備人材を集めてくれたのだとか。

「広場の周りに住まわれている方との関係性も非常に重要です。どのようなイベントを皆さんが望んでいて、どのようなイベントは逆に控えてほしいのか。そういったことも日々のコミュニケーションの中で伺うようにしております。だからこそ、我々が困っているときに助けてくれるんです。」

商業施設の枠を超えて、街の文化と人を育む「場」をつくる。百貨店にできる地域貢献のかたちを、彼の活動は体現しています。

上野の未来に、もっと開かれた広場へ

いまや地域の人々や観光客の間でも認知が進んできたおかちまちパンダ広場。しかし、一番ケ瀬の目標はその先にあります。

「この街にはまだ世界に知られていない良いものがたくさんあります。それらを発掘し、発信していく場としてこの場を活用していくことが、上野に育ててもらった私たちがやるべきことだと思っています。ですので、私たちが主催のイベントも少しずつ増やしていきたいですね。」

上野の街に根を張り、地域と共に歩んできた松坂屋上野店。その遺伝子を引き継ぎながら、新たな「にぎわいのタネ」が「おかちまちパンダ広場」に蒔かれています。