御徒町の真ん中で息づくワイン。都会のワイナリー・BooKRoad~葡蔵人~の挑戦

2025.09.10 (Wed)

目次

御徒町駅前の喧騒を抜け、職人町の名残を残す通りを進むと、ふと多くの人が思わず覗きこんでいる場所があります。そこは、都市型ワイナリー「BooKRoad~葡蔵人~」。ガラス越しに見える銀色の大きなタンクが並ぶ様子は、都市部ではあまり馴染みがありません。その珍しい光景に道ゆく人が店の看板に足を止めます。

迎えてくれたのは、BooKRoad~葡蔵人~の醸造家である須合美智子さん。

凛とした立ち姿の中に、やわらかな笑顔がのぞきます。

「都内でワイナリーをやっている場所は、そう多くはないんです。」

この場所でBooKRoad~葡蔵人~がワイナリーを始めて10年。その10年の間でも、都内でワイン造りをしている人は数えるほどだといいます。

BooKRoad~葡蔵人~はとても小さいスペース。ワインの醸造に使う機械が所狭しと並んでいます。

一般的に、「ワインは寝かせるもの」というイメージがありますが、BooKRoad~葡蔵人~では、寝かせることなく造ったばかりのフレッシュなものからどんどん販売し、飲む人の好みに合わせて寝かせてもらうのだそう。

飲食店の現場から生まれたワイナリー

須合さんのワイン造りは、農業からではなく、飲食店の現場から始まったのがなんともユニークなところです。

飲食店の現場は、サービス。食卓にワインを置くとき、お客様が「おいしい」と笑顔になる瞬間がありましたが、その一方で、ワインの背景や造り手のストーリーが「自分のものならいいのに」ともどかしさを感じたのだといいます。

「自分で造ったワインなら、すべての質問に答えられるし、その場でストーリーも伝えられる。それが料理やお客様との距離をもっと近づけると思ったんです。ワインの話は、比較的お客さまと長い間会話できるツールなので、ここをもっと自分たちのものにしたいな、と。」

そうして10年前、ワイン造りに挑戦する決意を固めます。醸造の専門学校に通ったわけではなく、山梨や長野のワイナリーを訪ね歩き、農家の畑で収穫を手伝い、醸造所で作業を学びながら技術や知識を学びました。

多くのワイナリーはすでに生産したぶどうをすべて契約しているワイナリーへ運び込んでしまうため、生産量を変更してもらったり、新しく分けてもらえるように交渉したり、最初は自分達のワインをつくるためのぶどうの量を確保するのも大変だったそうです。

「車で走っていて偶然見つけたぶどう畑に飛び込み営業したり、知り合いのツテを頼ったり。やっと自分たちのワインがつくれる量のぶどうを確保するまで、結構時間がかかりましたね。」

ぶどうはすべて迎えにゆく。夏から始まる一年

BooKRoad~葡蔵人~の一年は、8月の収穫から始まります。すべての商品が、国産ぶどう100%。契約した農家の畑で摘まれたぶどうは、すべて須合さん自らが農家へ出向き、収穫して持ち帰ります。

「畑で農家さんと一緒に収穫すると、今年のぶどうの表情がよくわかります。その場で話を聞いて、手で触れて確かめる。そうやって東京に持ち帰ってきたぶどうだから、自信を持ってお客様に商品もストーリーも届けられるんです。」

街中の生業でありながら、こういった季節感を持てるのは、ちょっと贅沢なのかもしれません。そのこだわりゆえに、自分で迎えに行ける距離や量が限られますが、だからこそ愛情を持ってワイン造りができるのだそう。

畑で摘み取ったばかりのぶどうが詰まったコンテナを、車に積み込み、御徒町のワイナリーへ。そこからすぐに醸造が始まります。年間の生産量は2万本。

「私たちのワイン造りは、やはり“どういうワインを造りたいか”という設計から。そこからどういう風に醸造させていくかを決めます。」

美味しくてうんちくのあるワインより、自分達が造ったワインの方が、やはり語ることも伝えたいことも多いそう。

「お客さまとのコミュニケーションが深くなっているのは感じます。それは、物語が“自分のもの”だからでしょうね。」

お客さまとワインの会話、というとソムリエを思い浮かべますが、ソムリエと飲み手とのコミュニケーションとはまったく違うようなコミュニケーションを取れるのだといいます。造っているからこそのこだわりや情熱は、飲み手に温度を持って届いているのでしょう。

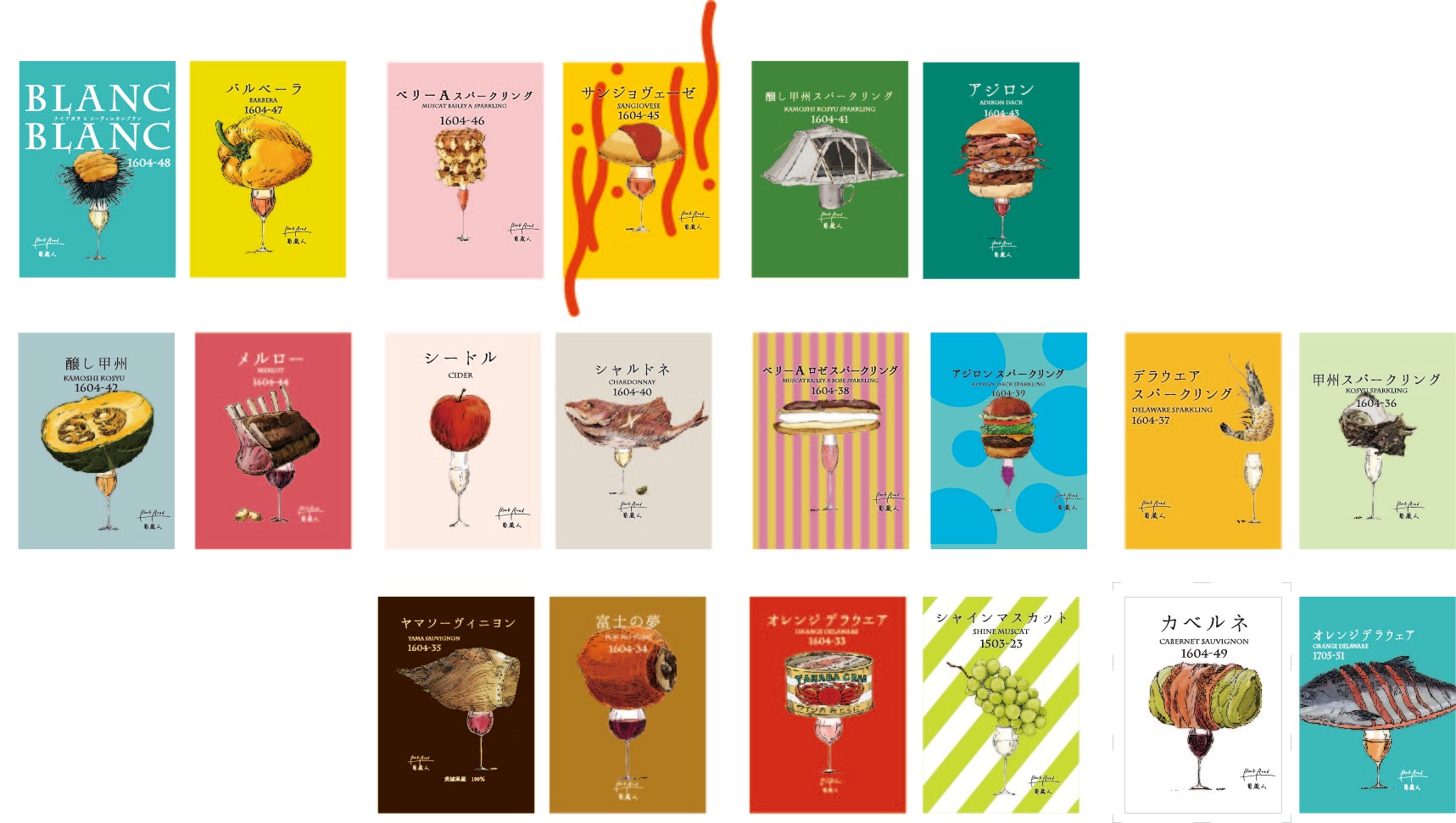

どんなワインにする?食卓を思い描くラベルデザイン

BooKRoad~葡蔵人~のワインには、ひとつひとつ物語があります。その出発点は必ず「どの料理と合わせたいか」。

「ワインがあることで、その日の食卓が少し豊かになる。そんな瞬間を想像しながら造っています。」

それはコンセプトである「飲む人のそばにあるワイナリー」。まさにその言葉がぴったり当てはまる造り方なのです。

日本のワインは海外のものに比べて「華奢」「軽やか」と表現されることがありますが、それは決して弱点ではなく、和食や日本の食材との相性の良さに直結しています。須合さんは、その個性を活かすことにこだわっているのだそうです。

「どの料理と合わせたらいいか」を考えた証は、ラベルのデザインに表れています。ラベルは外部のデザイナーと一緒に作り上げますが、須合さんは、料理やイメージする配色など、ワインの味わいと食卓の情景を重ねていきます。

そうやって出来上がっていくBooKRoad~葡蔵人~のワインは、あくまで飲む人目線。販売されている店頭でも、「こういう料理を合いますよ」と接客しているシーンが目立ちます。作り手のこだわりが最優先でなく、飲む人の食卓が最優先……。それは、飲食店から始まったBooKRoad~葡蔵人~らしさといえるでしょう。

台東区の土壌に根を張って

BooKRoad~葡蔵人~がある台東区は、上野や浅草の観光地や老舗店などをはじめとしたいわゆる“江戸文化”としての顔だけでなく、古くからの工芸や職人文化が息づく工場が多い街でもあります。また、隣接する蔵前エリアには新しいチャレンジをする若い人たちが集まっています。須合さんはこの場所を、ワインの生まれる「土壌」と表現します。

「昔からの技や文化を守る人たちがいて、新しい挑戦を受け入れる空気もある。台東区にはそんなグラデーションがあります。この街なら、都会でワイン造りという珍しいタイプのワイナリーでも、自然に溶け込めると思いました。」

BooKRoad~葡蔵人~の系列の飲食店では、須合さんがお客様に直接サービスをすることもあり、飲む人の反応がダイレクトに感じられるのは、ワイナリーが都会の真ん中にあるからこそといえます。

系列のレストランでは、「ペアリングランチ」も実施。レストランのファンだけでなく、ワイナリーのファンも増えています。ワイナリーでは随時、醸造体験も実施しており、レストランを訪れた人やワインを購入した人が、そのままワイナリーに興味を持ってくれることが多いそうです。

BooKRoad~葡蔵人~の3階には、試飲会などができるスペースを用意しています。

他のワイナリーの醸造家を招いてのトークイベントやテイスティング、常連さんが須合さんを囲む「須合と話そう!会」、人気レストランとコラボしたペアリングディナーなど、毎週何かしらのイベントが活発に行われており、Instagramのイベント告知も賑やか。

それはまさにコンセプトである「飲む人のそばにあるワイナリー」が体現されているかのようです。

「ここで造ったワインが、人の記憶の中に残る時間を作れたらうれしいですね。」

小さな醸造所を通して、飲む人と作り手がつながる、そんな下町のワイナリーでは、今日も誰かを幸せにするワインを造っています。

BooKRoad~葡蔵人~

https://www.bookroad.tokyo/東京都台東区台東3-40-2

定休日:水曜日

営業時間:平日/12:00~15:00 17:00〜19:30、土日祝/12:00~17:00

鴨一ワイン酒場SUNにてペアリングランチ営業中 土日/11:00~14:00

【ワイナリー見学】

見学時間:土日11:30〜(予約先着各8名様まで)

料金:1人 1,000円

予約方法:問い合わせフォームにてご連絡ください。

※8月~10月は醸造期にあたるため見学は不定期の開催となります。お問い合わせは問い合わせフォームよりご連絡ください。