灯すのは、まちの記憶と誇り。いま、再評価される小田原の象徴「ちょうちん」物語

2025.09.10 (Wed)

目次

JR小田原駅に掲げられた大きなちょうちん。かつて宿場町として栄えた小田原で、旅人や武士の携行灯として重宝された「小田原ちょうちん」は、地域を代表するシンボルとして、まちを照らしています。作り手が一人となった今、その伝統の灯りをたやすまいと活動し続ける人たちがいます。「小田原ちょうちん」に息づく光の物語に迫りました。

駅前に揺れる大提灯、まちを迎える顔

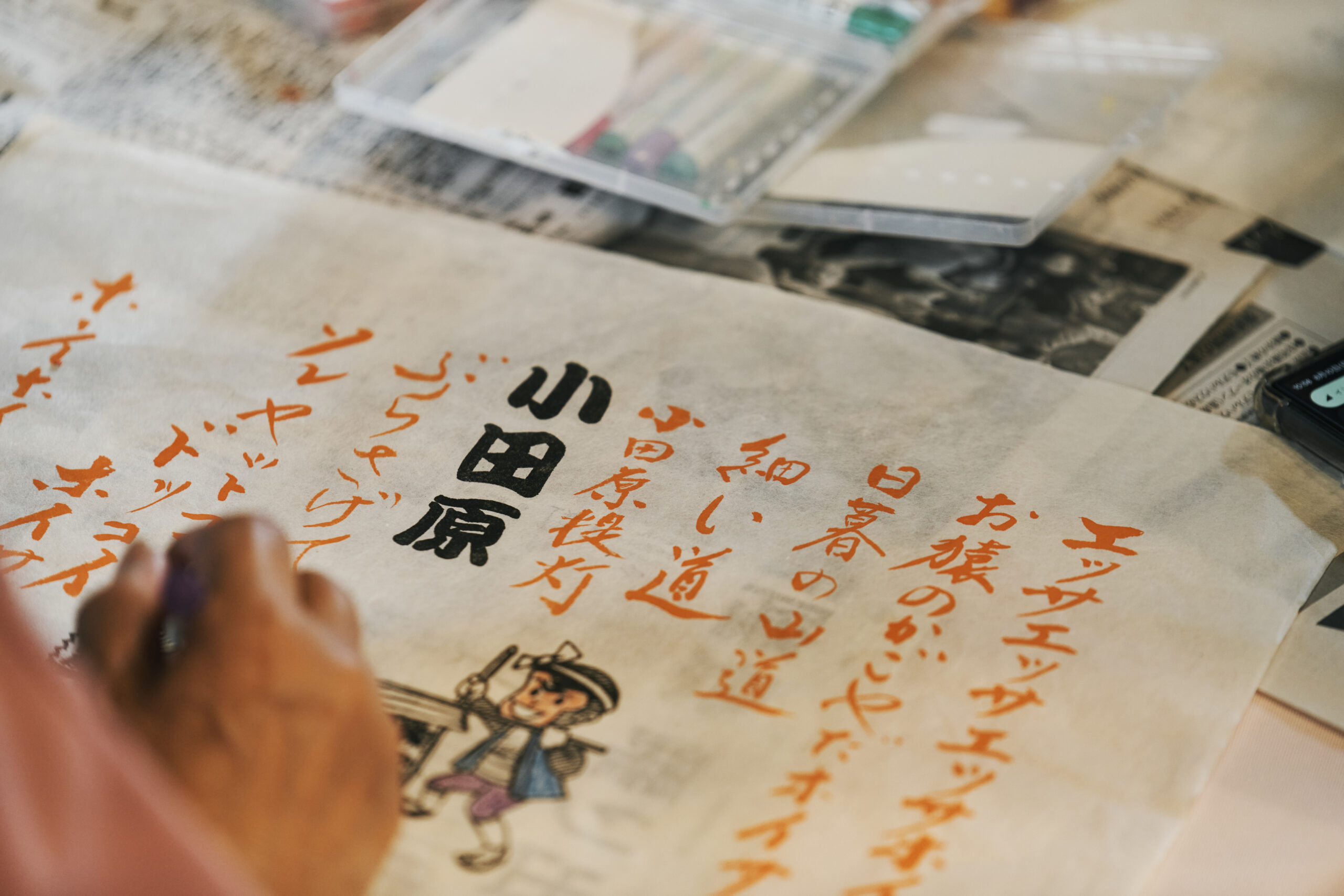

JR小田原駅の改札口頭上には、全長約約5mもの巨大なちょうちんが掲げられています。生成り色の和紙に、炭で力強く書かれた「小田原」の文字。その存在感は、小田原の玄関口を象徴しています。

JR小田原駅のシンボル「巨大提灯」

このちょうちんは、市内で唯一残る「山崎提灯店」の先代・山崎勇さん(故人)が手がけたもので、2003年に設置されました。2019年の台風で一度破損してしまったものの、息子の高史さんによって修復され、2020年に再設置。待ち合わせの目印として、また地域のシンボルとして親しまれています。

また、小田原駅の発車メロディーには、「小田原ちょうちんぶらさげて…」という歌詞が登場する童謡「お猿のかごや」が使われています。軽快なリズムに幼い日の記憶が蘇る人も少なくないかもしれません。

小田原のまちを歩けば、商店街や商業施設など、あちこちで「小田原ちょうちん」を見かけます。人々の日常の中に、伝統文化が溶け込んでいるのです。

旅人の道を照らした、折りたたみ式の携帯ちょうちん

このまちの日常に息づく「小田原ちょうちん」。その歴史は、江戸時代中期までさかのぼります。

「かつて宿場町として栄えた小田原は、多くの旅人が行き交う場所でした。そこでちょうちん職人の甚左衛門(じんざえもん)が、箱根越えをする旅人が夜道を安全に歩けるようにと開発したのが、折りたたむことができる携帯用のちょうちんです。“懐ちょうちん”なんて呼び名もあります」

「小田原ちょうちん製作ボランティアの会」会長の井上敦久さん

そう教えてくれたのは、「小田原ちょうちん製作ボランティアの会」会長の井上敦久さん。聞けば、「小田原ちょうちん」の三徳と言われる、三つの特徴があるのだとか。

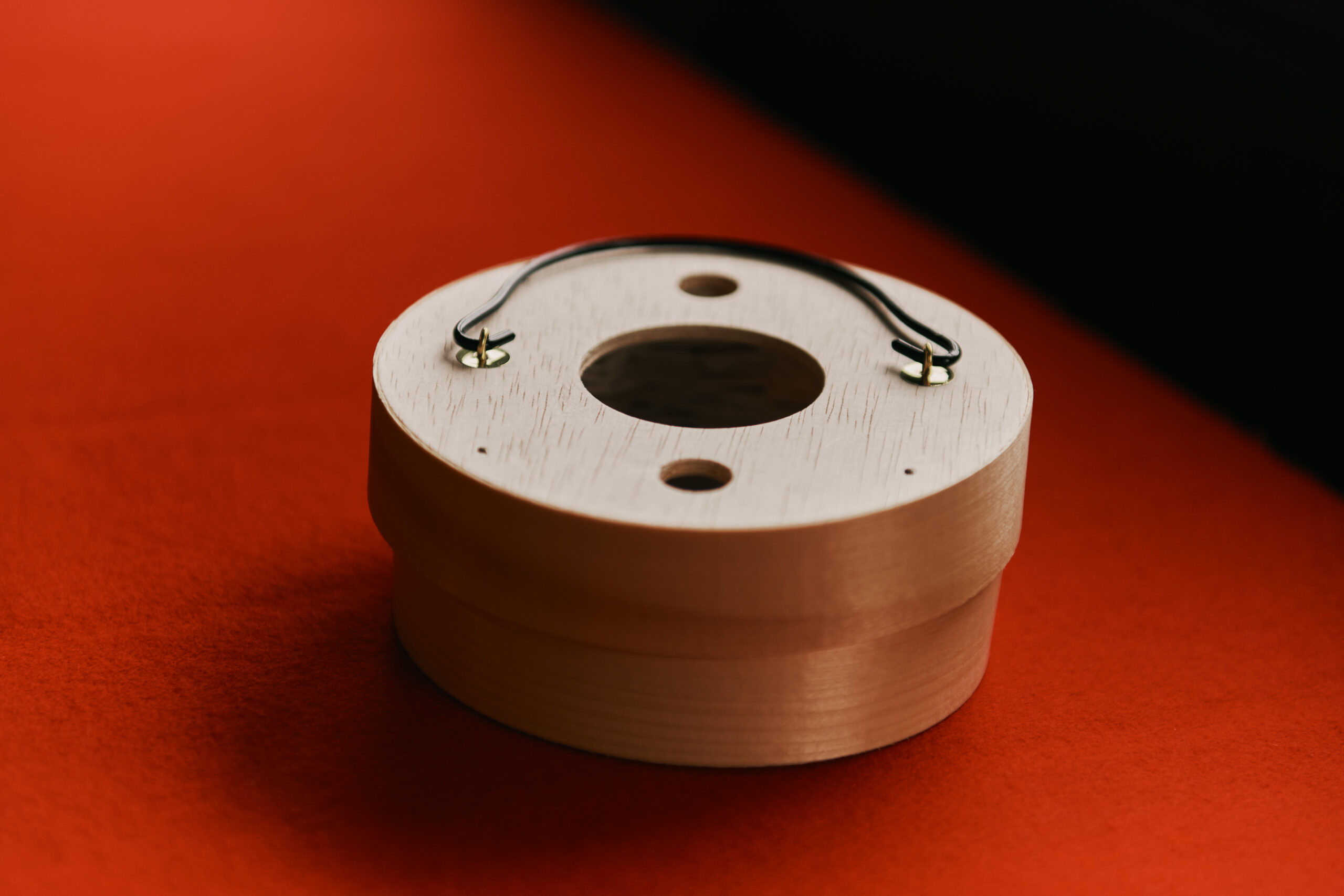

「まず一つ目は、最大の特徴でもある、折りたたみ式で携帯に便利だということ。紙部分を痛めずに持ち運びできる設計は、画期的でした。二つ目は、丈夫であること。胴部の蛇腹部分には竹ひごが使われていますが、これを四角く削ることで接着面が増し、雨や霧にあたっても剥がれにくいのです。そして三つ目は、道中の魔除けになったということ。まげし(上下の蓋部分)に大雄山最乗寺の霊木が使われていたことから、そう信じられてきました。この三つの特長から、当時の人々に重宝され、さらには全国へと広がっていったようです」

折りたためるじゃばら形が特徴

すべて折りたたむと、すっぽりと胴体部分が収まり、まるで弁当箱のようになる

こうした歴史を持つ「小田原ちょうちん」は、小田原発祥の旅の道具として、文化庁が認定する「日本遺産(箱根八里)」の構成文化財にも選ばれています。

小田原を彩る灯りの祭典「小田原ちょうちんまつり」

そんな「小田原ちょうちん」をシンボルにしたまちの一大イベントが、毎年秋に開催される「小田原ちょうちんまつり」と「小田原ちょうちん光アートフェア」です。小田原ちょうちんまつりでは、1日間で約5 万もの人が訪れ、小田原太鼓合戦や、みこしパレード、風魔忍者ショーなど、多彩な催しが開催されます。

神輿がまちを練り歩く「自治会みこしパレード」

迫力満点なパフォーマンスが繰り広げられる「小田原城太鼓合戦 」

夜になると、小田原城址公園本丸広場には、市内25校の小学生が製作した1500個ものちょうちんが灯り、ライトアップされた小田原城は背景に広がる幻想的な光景は、訪れる人々の心に静かな感動を残します。

「小田原ちょうちん光アートフェア」。無数のちょうちんの灯りが幻想的な雰囲気

市内の小学生が作ったちょうちんに光が灯る

市民の手でつなぐ、小田原ちょうちんの伝統と郷土愛

市内の小学生に小田原ちょうちんの製作指導をしているのが、井上さん率いる「小田原ちょうちん製作ボランティアの会」です。

会発足のきっかけは、1990年、小田原市市制施行50周年を記念したイベントでした。当時、小田原箱根商工会議所青年部に所属していた井上さんは、その企画・運営に関わり、改めて生まれ育った小田原の魅力について考えたといいます。

「あるとき北海道に住む知人に、小田原名物といえば何かと聞いたら、『小田原ちょうちん』という答えが返ってきたんです。それまで小田原といえば、小田原城に蒲鉾、梅干し、というのが定番だったので驚きました。しかし、考えてみれば、城も蒲鉾も、小田原だけのものかというとそうではない。これまで特に注目したことのなかった『小田原ちょうちん』が、ここにしかないものだと気がつきました。」

そこで市制施行50周年イベントでは「小田原ちょうちん」をテーマに掲げることに。地元の小学生の作ったちょうちんを集めて展示をしようと考えました。

「当時、素人でも簡単に作ることのできる製作キットを考案して教室を開催している方がいると知り、協力を仰ぎました。さらに、市内の小学校に企画を持ち込み、なんとか一部の学校に受け入れてもらったんです」

その後、イベントの成功を受けて企画の継続が決定。翌年からはちょうちん制作に市内全25校の小学生が参加することになり、製作指導にあたる人員を募集することに。そこからボランティアの会が結成されました。

“作る”ことで自分ごとになる文化。つなぐ人たちのまなざし

35年目を迎えたボランティアの会メンバーは、現在約80名。リタイア後の新たな趣味として参加する人が多いといいます。

主な活動は、市内の小学校で製作指導のほか、まつり当日に制作体験ブースを出したり、市内のイベントに出店したりすることも。また、毎月第2・第4日曜日には『小田原宿なりわい交流館』で制作体験を行なっています。(2025年10月以降は、毎週日曜日に小田原ちょうちん製作体験を実施)

「小田原ちょうちん」制作体験を行なっている観光施設「小田原宿なりわい交流館」

制作体験の様子。子供から大人まで幅広い人がちょうちん作りを楽しんでいた

「小田原に長く住んでいても、意外と歴史や文化を知らない人は多い。でも自分の手でちょうちんを作ってみると、この文化が“自分ごと”になるんです。」と井上さん。

「ちょうちん制作を体験した小学生が大人になったとき、みんなが共通した思い出を持っているというのは、郷土愛にもつながると思うんです。それぞれが、その想いを自分の言葉で発信してくれたら何より力になると思います。」

まずは和紙に好きな文字や絵を描く

次に竹ひごで骨組みを作る

骨組みに糊付けし、和紙を貼る。

上下の蓋部分を取り付ければ完成

ボランティアの会はじめ、小田原市観光協会、小田原箱根商工会議所など地元の人とともに立ち上げたこの祭りは、開催時期やかたちを変えながら、今年34回目を迎えます。

小田原ちょうちんのこれから。まちとともに灯り続ける存在

ちょうちん製作や、地域の催しを通じて、少しずつ人々の心に“おらがまちのシンボル”が根づいてきているのを感じると、井上さんは語ります。見据えるのは、「守るだけでなく、一緒に作り、知ることで生き続ける伝統」です。

「単に土産物を買うよりも、“体験する”ことで、より深く旅の記憶が刻まれる。小田原ちょうちんを見るたびに、楽しかった思い出が蘇ってきて、『また小田原に行きたい』と思ってもらえたら嬉しいですね。」

一方、ボランティアの高齢化が進む中で、この体験をどう引き継いでいくかは、課題の一つだといいます。

「だんだんと大学生や2、30代のボランティアも増えてきていて、心強く感じています。今は活動の現状維持が精一杯だけど、そうした若い力があれば、今後もっと新しいことにもチャレンジしていけるかもしれませんね。」

かつて旅人たちの道を照らした小田原ちょうちん。その未来は、誰かひとりではなく、まち全体の手の中にあるのです。駅前で、祭りの夜で、子どもたちの手の中で――その灯りは、まちの記憶と誇りを映し出しながら、静かに未来を照らしています。

小田原市観光協会

公式ウェブサイト(外部サイトへ移動します。)

https://www.odawara-kankou.com/