水も畑も道具も、すべてを土佐で作りきる土佐和紙。“いごっそう”を受け継ぐ兄妹のストーリー

高知県高知市

2022.08.23 (Tue)

目次

日本三大和紙として知られる「土佐和紙」の伝統を受け継ぎ、二人三脚で活動をしている2人の兄妹がいます。

土佐和紙があることが当たり前すぎて、当初は興味がもてなかった兄 。「土佐和紙は兄が受け継ぐもの」として一度は高知を離れた妹。そんな2人が今改めて土佐和紙に向き合い、継承へと想いを馳せています。伝統文化の存続について真剣に向き合う2人から、土佐和紙づくりに適した高知の魅力、そして継承に対する想いをうかがいました。

土佐和紙づくりの秘訣は、水と資源にあり。「恵まれた環境」が高知の魅力

自然豊かな高知県でもひときわ存在感を放つ清流・仁淀川(によどがわ)。「仁淀ブルー」という愛称で知られる清流が流れる高知県いの町で、「鹿敷(かしき)製紙」は200年以上にもわたり土佐和紙の歴史を紡いできました。

鹿敷製紙が取り扱うのは、日本三大和紙のひとつとして知られる「土佐和紙」。薄くて丈夫な特徴を持つことから、画材だけでなく、文化財の修復にも活用されており、その品質は海外から注目されるほど。そんな土佐和紙の中でも、鹿敷製紙は原材料100%国産にこだわり、保存性の高い和紙を提供し続けています。

「原材料はこの辺りで採れるものを使用しています」と教えてくれたのは、鹿敷製紙株式会社4代目代表取締役の浜田博正さん。土佐で採れる楮(こうぞ)を主に使用しており、代々からの「原料にこだわれ」という教えが、鹿敷製紙の信念となっているのだそう。

「いの町では、昔から原料だけでなく、和紙づくりの道具を制作する人もいて、県内ですべてをまかなって土佐和紙を作ってきました。あとは豊富な水があること。異常気象で水量が減ってしまい、紙が漉けないという場所もあるようですが、豊かな水源に恵まれているからこそ、この場所で土佐和紙づくりを続けることができる。高知は、土佐和紙づくりの環境が整っている場所なんです。」

当たり前すぎて気付けなかった、鹿敷製紙の唯一無二性

土佐和紙づくりの家系に生まれた博正さん。自身の部屋の壁紙に土佐和紙が使われているなど、土佐和紙が当たり前にある環境で育ってきたと話します。

「幼い頃はその価値に気付かず、雑に扱ったり、落書きをしてしまったり(笑)、それくらい自分にとって身近なものでした。あるのが当たり前だったからこそ、何か特別な想いが土佐和紙にあったわけではなく、 『自分がこの仕事を継ぐんだろうな』ぐらいのぼんやりとした気持ちを抱いていました。」

24歳頃から土佐和紙づくりに携わりはじめ、先代からの指示を黙々とこなす日々。30歳頃になり、ようやく土佐和紙の面白さに引き込まれていったのだとか。

「どこへ行っても、先代がやってきたことが褒められるなと気が付いたんです。外からの目線が合わさることで、自分たちがつくってきたものは唯一無二の存在なんだと知ることができました。」

面白さに気付いてからは、いろんなものが好転したのだそう。今では人が人を呼び、収穫の手伝いをしてくれる人もいるのだとか。しかし、周りからの関心に手ごたえを感じる一方で、土佐和紙産業としての乗り越えるべき課題を感じていると話します。

「安価な海外製のものがたくさん入ってくることで、市場の価格が下がってしまう。僕らは昔ながらの製法を守り、品質を保持しているけど、悲しいかな『安い紙が欲しい』とおっしゃる方もおられます。でも、値段を下げてしまうと自分たちが苦しいだけでなく、和紙づくりを志す人がいなくなってしまう。担い手がいなくなることは、結果的に技術を引き継げないということ。

価格を守る努力はしていますが、取引先の中には『適正な価格をお支払いします』といってくださる方もいて、本当にありがたいです。ずっと技術を引き継いでいくためにも、まずは知ってもらうことが大事だと思うので、これからも理解を深めてもらえるような活動をしていきたいですね。」

国産の良質な原料と昔ながらの製法を守ること、そしてそれを守るために「知ってもらう」活動が必要なのだと博正さんは力強く語ります。

帰郷で気付いた土佐和紙の現状。舞台との融合で見出した “継承” への想い

一方、妹のあゆみさんは博正さんとは全く違う角度から土佐和紙の継承の活動をしています。

「兄と同じ環境で育ちましたが、正直に言うと土佐和紙へ対する想いは全くありませんでした。『紙は兄の仕事』と割り切っていましたし、ここにいたら未来は暗いとまで思って、18歳で高知を出たんです。」

海外や東京で演劇活動をしていたあゆみさんですが、ある時祖父の余命が短いことが分かり、高知に戻ってきたのだそうです。その際に直面したのが土佐和紙の衰退でした。

自分にできることはないのかと模索していく中で「和紙と舞台芸術との融合」に行き着いたのだそうです。

「伝える人がいない=存在しないのと同じ。継承について模索した時に、文字や写真という方法も考えましたが、舞台芸術でも伝えることはできるのではと思ったんです。」

「お客さんの反応は誰よりも近くで見てきたのでもちろん実感しましたが、正直なところ一番変わったのは兄なんですよ。芸術は、全く関心がない人にとってはすごく遠い存在。まさに兄がそうでした。

そんな兄が、私たちの活動をきっかけに芸術に興味を持ってくれたこと、そしてそのことが兄自身の職業である土佐和紙づくりにリンクすること。その化学反応が面白い。今では芸術家たちと連携をとり、共に地域を支えている。これは本当にすごいなって。」

あゆみさんの言葉を受け、「自分自身でも変化に気付く」と笑う博正さん。そんな2人は今、それぞれが役割を分担し、博正さんは土佐和紙の制作に集中。あゆみさんは広報活動と並行して畑の管理も行っているそうです。

「兄には『絶対畑に来るな』って言っています(笑)。だからボランティアさんの対応や草刈り機を振り回すのは私の仕事ですね。」とあゆみさんは笑います。一方、幅広く担当してしまうあゆみさんのパワフルさを、博正さんは「本当にすごい」と手放しで褒めます。分担と距離感、そしてお互いへの感謝が絶妙なコンビネーションを生んでいるようです。

改めて気づいた高知の良さ。兄妹で受け継ぐ祖父の「いごっそう魂」

さらにあゆみさんは、高知を長らく離れていたことで、都会にはない高知の良さにも改めて気付いたそうです。

「高知は道端で会った人にすぐ声をかけられる安心感というか、人懐っこさがある。この感覚は都会にはない。『助けて!』っていったら気軽に助けてくれるようなそんな温かさ。人と人との距離が近いところが高知の良さだなと感じています。」

兄と妹、二人三脚で歩んでいる土佐和紙の伝承。おふたりの原点を探る中で何度も登場するのが、偉大な「祖父」の存在です。「一生かかっても追いつくことはできないかも」と笑う2人に、祖父の想い出を聞いてみました。

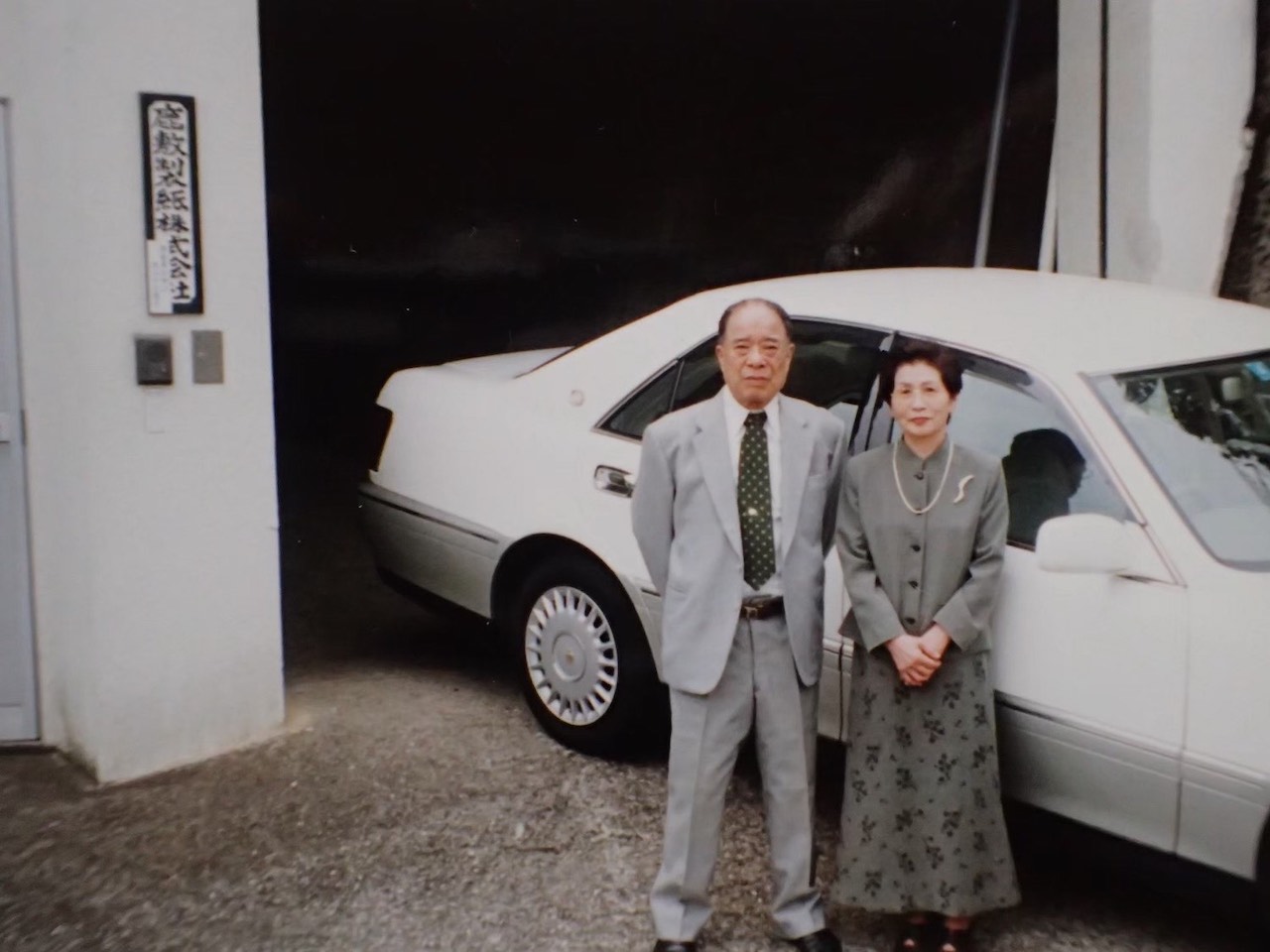

祖父の繁信さん・祖母の淑子さん。2000年頃、鹿敷製紙前にて

「祖父は典型的な頑固者。土佐の言葉でいうと“いごっそう”でした。こうと決めたらやり遂げる性格で、考えるよりも先に行動する。朝早くから夜遅くまで働いていて、真似できないなと思いますよ。」(あゆみさん)

「あの時代は本当に『職人』と呼ぶにふさわしい人たちがいた時代。でも土佐の人は“職人”という言葉を使いたがらない。謙遜もありますけど、一生かけても理解することが難しい分野だからだと思います。自分自身もまだまだ。でも、いつかは追いつきたいという想いで、受け継いでいきたいですね。」(博正さん)

水・畑・道具のすべてが高知の風土に溶け込みながら、今の時代に伝え継がれてきた土佐和紙の文化。偉大な祖父の背中を見てきた孫たちが紡ぐ、未来を見据えた土佐和紙への強い想いは、祖父から受け継いだ「いごっそう」の心から来ています。