新潟・越後妻有「大地の芸術祭」原蜜さんに聞く、アートが教えてくれる地域の魅力

新潟県十日町市

2022.08.30 (Tue)

目次

新潟県越後妻有地方で開かれている「大地の芸術祭」は、国内で開かれる芸術祭のパイオニア的存在であり、世界中から50万人以上が参加する世界最大級の芸術祭です。ここでは、単に作品を鑑賞することだけでなく、“作品の向こう側にある越後妻有の物語や魅力に触れ、強く記憶に残る”、人々の心にそんな存在感をもたらすことを目的としているのが大きな特徴です。

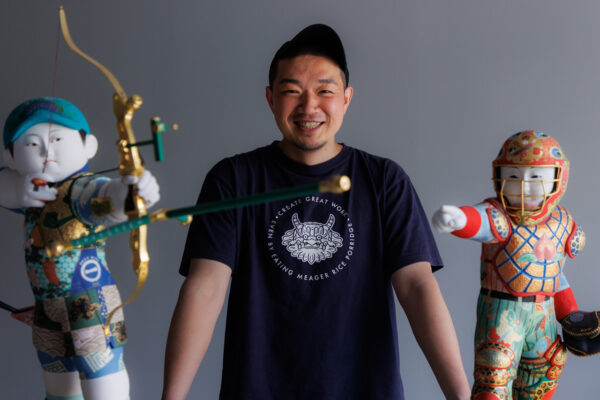

今回は「大地の芸術祭」の魅力に迫るべく、NPO法人越後妻有里山協働機構の事務局長を務める原蜜さんにインタビュー。20年以上に渡り、地域の人々と共生してきた原さんに、イベントの成り立ちやこれまでに感じた変化、アートの力と地域創生の関係性について話をうかがいました。

「大地の芸術祭」の最初の一歩は、全戸訪問から。

2000年の第1回目以来、3年に1度開催し、現在20年以上続いている「大地の芸術祭」。そのスタートは、新潟県が立ち上げたプロジェクトでした。

1990年代後半、新潟県の十日町市、川西町、中里村、松代町、松之山町、津南町の6市町村が合併することになりました。

合併に先駆け、「アート作品を通して地域住民の心をひとつにできるイベントを作ろう」と、新潟県からアートディレクター・北川フラムさんに声が掛かり、2000年に第1回目となる「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」が開催されました。

地域の人々の心をつなぐためのお祭りというスタートですが、そうなるまでにはかなりの時間を要したのだそうです。

「過疎化が進んだ田舎町を拠点にして、アートを使った大規模な地域作りを行うこと自体、当時は世界でも前例がなく、それが逆に面白がられて学生を中心に口コミで広がり話題になりました。おかげで、都心部などでは当時大学生だった方々が集まってくださり、サポーターとして支えてくれる動きもあったんです。しかし一方で現地の人々にとっては、他所の人たちが勝手にやってきて得体の知れない“アートでお祭りをやろう”なんてやすやすとは受け入れがたいですよね。だから初めはサポーターたちと芸術祭を開催する越後妻有を毎週訪れ、現地の人々にどんなことをやろうとしているかを伝えるため、全戸訪問して回りました。」と原さん。

全戸訪問とは、その名の通り、民家一つひとつを訪問することです。

「サポーター(現:こへび隊)と一緒に毎週越後妻有を訪れ、地図を持って民家を一つひとつ回るんです。加えて、ディレクターの北川フラムは地域の人々を集めて集落説明会を2千回開き、どんなことをするのか何度も根気強く話をし、聞いてもらったんです。」

3回もの大地震。助け合いを経て芸術祭が地元の人々の“日常の一部”に

一聴するととんでもなく大変な思いをして開催にこぎつけたのかと思いますが、当事者である原さんたちにとってはそういうことではなかったようです。

「大変だと思う前に、当時の僕たちにできることはそれしかなかったんですよ。市町村が合併することはセンシティブな問題ですし、今でも出身地を聞かれれば「松代町」と合併前の地名を答える人も多い。誰しも自分達が住む地域への想いは少なからずありますよね。住人の方々に理解してもらわずに物事を進めることは不可能です。まず一人ひとりにアートを使ったお祭りをすることを理解してもらい、同時に、携わる僕たち自身がどういう人間か知ってもらうためのプレゼンをしていた気がしますね。」

芸術祭の趣旨を説明しながら会話を重ねる……現在における芸術祭と地域の人々との心の距離は、長く続いているだけでなく、その両者の心の寄せ合いという原点から始まっているようです。

一人ひとりとの信頼関係を丁寧に築いていく一方で、外からやってきた芸術祭チームと、地元の人々の距離をグッと縮めたのは、この地域ならではの“試練”だったそうです。

「この地域は地震がとても多いんです。芸術祭がスタートしてから現在まで、2004年(新潟県中越地震)、2007年(新潟県中越沖地震)、2011年(長野県北部地震)と3回大きな地震を経験しています。その度に民家はもちろん、田んぼもダメになるなど、芸術祭どころではないという状況に何度も陥ったんですよね。それでも越後妻有の人々は3年に一度の芸術祭があることで、前を見て進んできた印象があります。大変な状況下でも、やることがあるというか、誰かが明言したわけではありませんが、その都度『自分たちには芸術祭がある』『ちゃんとやっていこう』というムードを感じました。」

芸術祭が地域の人々の心の拠り所になっていったというようなドラマティックな話ではなく、長い時間の中で自然と「人々の日常になっていった」ということのようです。

「新潟の人々は四季のサイクルで生活をしています。春は田植えをして、夏には草刈りとお祭りをする。そして秋になると収穫して、雪が分厚く積もる冬に備える。そのサイクルの中に、3年に1回という『大地の芸術祭』が浸透していった印象です。芸術祭期間は、国内外から人がたくさん来ます。地域の人々は “そろそろお客さんが来るからね”と人々が庭に植えている花を手入れしたり、綺麗にしてくれたり。そういう季節が来ると思っていただいています。今は老人から子どもたちまで、このエリアで暮らす人で『大地の芸術祭』のことを知らない人はいません。そのくらい、地元の人々にとって日常の一部になっていて、今もこうしてきちんと続いているということが重要なんですよね。」

心に焼き付くのは、アート作品とその向こうの景色

芸術祭である以上、見どころはもちろんアート作品です。ですがこの『大地の芸術祭』が他を圧倒するのは、鑑賞者は気付けばアート作品を通して、その向こう側にある越後妻有の景観や文化そのものが心に焼き付くという点にあります。

「僕たちは国内外の著名なアーティストを招聘しているのですが、地方の過疎化という問題は日本だけでなく、世界中で共通する問題のひとつです。そこも踏まえつつ、作家たちが展示する場所や周辺環境を入念に下調べして、理解したうえで作られている作品を是非、生で見ていただきたいです。そうやって周辺地域の自然や住む人々の営みを体現している作品の数々は、わざわざここまで来て見る価値があります。」

それぞれの作品そのものにはもちろんアーティストの想いが込められていますが、芸術祭の構造そのものもまさに“地域を見せる”ことを目的としているのだそうです。

「来る人々に作品を見てもらいながら、その先にある里山の景色や、そこで暮らす人々の営みに目を向けてもらうのも狙いです。だから非効率的だと思いますが、わざわざアクセスの悪いエリアにも作品を展示しています。芸術祭が始まった22年前の日本は、地方の過疎化と衰退が著しい時期でした。月日が流れましたが、相変わらず過疎化は進み、農家で米作りをしている人々は、時に自分たちのしていることがいいことかどうか分からないと感じることもあったと思います。でもそれをそのまま衰退するだけにしてはいけないし、地域住人だけでなく外から来た人々にも見て、知ってもらうきっかけ作りとしてアートの力を信じたい。」

「アートとは、古の壁画などが証明するように、本来は人々の暮らしの象徴が記録として残り、後世にその土地の人々の営みを伝えるものとしての役割があったはず。消えていく文化も、それがその場所に確かに息づいていたという証としてアートが役に立たないのであれば、アートにどんな意味があるのかというのもこの芸術祭に込めた僕たちの想いです。」

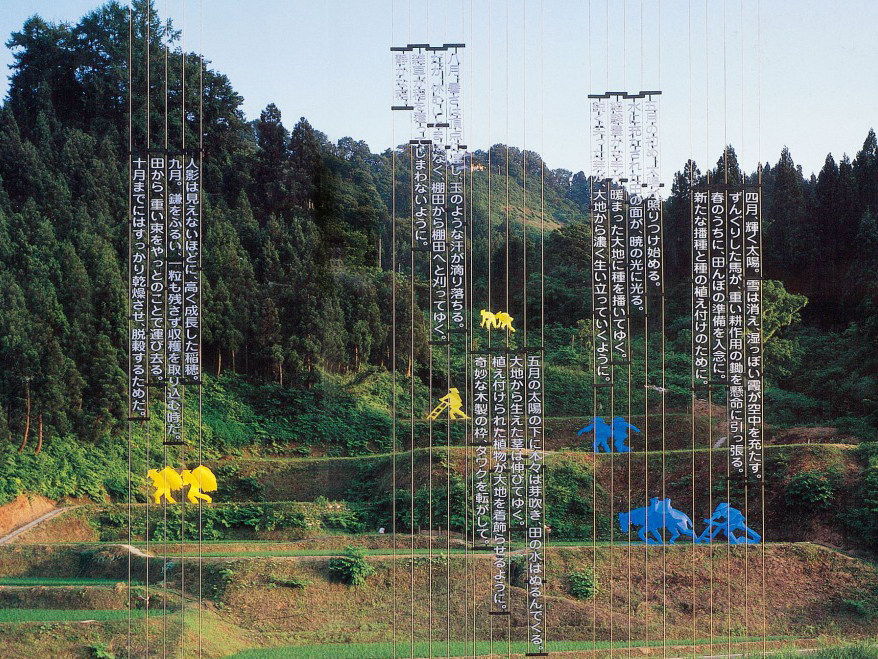

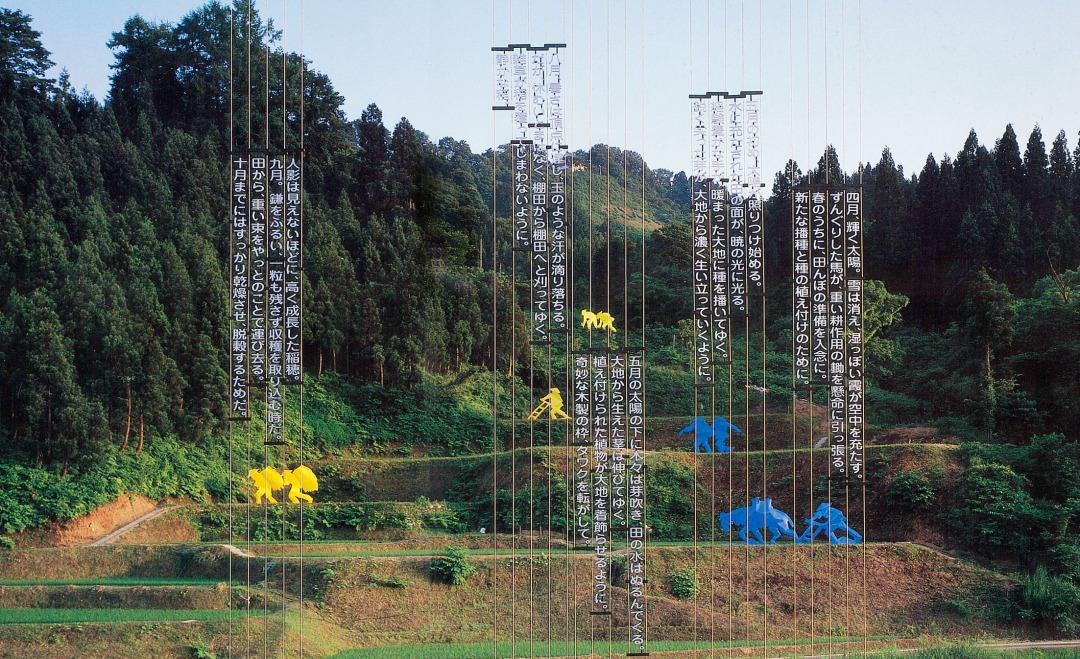

《棚田(イリヤ&エミリア・カバコフ/2000年)》で感じる、田んぼの美しさ

Photo ANZAI

2000年の第1回からある《棚田》は、芸術祭を象徴する作品だといえます。田んぼの中にイエローとブルーのオブジェが置かれていて、まつだい「農舞台」という建物内の展望台から見ると詩が重なって見える作品です。

「決してトリッキーなことをせずに、この土地の人々の生活をお客さんに分かりやすく伝えていると思います。この田んぼは今も生きているので、その間を歩くことで田んぼの美しさも間近で見られて、貴重な体験になると思いますよ。

このプロジェクトが始動した当時、この田んぼの持ち主だった方はそもそも稲作をもう辞めるつもりでした。それでもこの作品の一部になったことで、田んぼを辞めずにご主人が亡くなるまでお米を作り続けてくださったんです。

世界中から、ご自分の田んぼを見に何十万人もの人が来るんですよ、それってやり甲斐というか、奇跡のような体験ですよね。数年前にご主人は他界されましたが、今は僕たちが田んぼを引き継いでこの景色を維持しています。」

越後妻有のお母さんの味を楽しめる《うぶすなの家(入澤美時、安藤邦廣/2006年)》

Photo Yanagi Ayumi

地域の文化そのものが作品の一部となっているのも大地の芸術祭らしいといえそうです。

「2004年の地震の震源地からかなり近い場所にある《うぶすなの家》という作品は、アート作品でありながら、実際に食事ができるレストランなんです。震災で壊れそうになっていた茅葺き民家を大工さんに点検してもらい、その上で作家さんとかまどや洗面台、お風呂などを『やきもの』で再構築し、古民家レストランにしたものです。レストランで出されるメニューは地域に伝わる味や家庭料理など、まさに“お母さんの味”。実際に地域のお母さんたちが調理や接客を担当してくれています。」

「ここを運営しているお母さんたちは中越地震の後の炊き出しのネットワークから声をかけて始めたんです。建物を見るもの面白いですし、そこで出される料理はもちろん、お母さんたちとの交流も楽しんでほしいですね。」

風と、匂いと、窓の向こうに思いを馳せる《たくさんの失われた窓のために(内海昭子/2006年)》

「窓枠の向こうに見えるのは信濃川の支流なのですが、作者の方はこの窓を通して妻有の美しい風景に足を止めてほしいという想いを込めたそうです。これもこうして窓フレームを作ることで人々が素通りすることなく立ち止まり、自然の美しさや里山の様子を見るきっかけになりますね。」

「立ち止まって作品を眺めることで、風や匂いを感じられます。屋外作品ならではですよね。そして震災などで失われたであろう、景色の中にあったはずのたくさんの窓に思いを馳せられる作品です。」

側に寄ったり、角度を変えたり、季節や天気によっても見えるものは変わってくるはず。里山の美しさや空気の気持ちよさもたっぷり味わえる作品といえそうです。

アートの力で過疎化を防ぐことは出来なくても、抵抗したい

「『大地の芸術祭』には、地元の小学校の子供たちをはじめ、地域の外や都会からも修学旅行などで多くの子供たちが足を運んでくれます。彼らは説明書きも見ないし前情報などなしで、純粋に作品を楽しんでくれるのですが、それこそがこの芸術祭のいい面だと思っています。アート作品を小難しくとらえず、何も考えずに触れて、楽しんでほしいですし、そのためにも敷居をできるだけ低くしていこうと思います。」

もともとは10カ年計画の地域創生プログラムだった「大地の芸術祭」は、地域への説明会などのプロジェクト始動からは28年間。事務局を作り、新潟に腰を据えてから14年になりますが、その間もこの地域の過疎化はストップしたわけではありません。空家も耕作を辞める米農家も増えており、人口も激減しているのは事実だそうです。

「歯止めをかけることは難しくても、何らかの形で抵抗していきたい気持ちがあります。芸術祭を続けていけばその度に、国内外からのお客さんや子供たちが越後妻有に来る。それによってアートが少しでも人や地域の役に立っていると思いたいですね。」

定期的に世界中から集まる来場者、サポーターを担う老若男女、そして彼らと地域の人々との交流。アートイベントそのものが過疎化の解決方法にはならないかもしれないですが、芸術の力が多くのものを生んでいることは確かなようです。「街おこし」「地域創生」などのワードが語られるようになって久しいですが、大地の芸術祭はまさに新しい地域社会のあり方として注目されています。

アイキャッチ:Photo ANZAI