「SHINTO TOWEL」に込めた泉州プライド。“タオルを超えるタオル”を目指して

大阪府泉佐野市

2022.10.18 (Tue)

目次

大阪の南部、泉佐野市を中心とする泉州エリアは日本の二大タオル産地のひとつ。明治20年に国内初となるタオル織機を開発し、「後ざらし」という製法により吸水性と柔らかな風合いに優れたタオルを生産してきました。

創業115年の歴史を有する「神藤タオル」は、泉州タオルの品質の高さを全国に周知しようと、ファクトリーブランド「SHINTO TOWEL」を設立。地元の伝統を守りながら、新たなタオル作りに挑戦しています。同社代表の神藤貴志さんに、泉州タオルの魅力やものづくりへの想いをうかがいました。

140年間、“他にはない工法”で作られてきた「泉州タオル」

愛媛・今治と双璧をなす日本のタオル生産地、大阪・泉州。その歴史は明治20年、泉佐野市の白木綿業者・里井圓治郎が、ドイツ製タオルをもとに独自の製法を研究・開発したことに始まります。

和泉山脈の良質な軟水に恵まれた泉州は、生産工程で水の使用が不可欠なタオル作りの好適地として発展。さらに、生地を“織った後に洗う”「後ざらし」の工法により綿糸のノリやロウがきれいに洗い落とされ、吸水性と速乾性に優れたタオルとして業界でも評判を高めてきました。

しかし、安価な輸入タオルの流入などにより、最盛期の昭和50年代後半には800近くあった泉州のタオル会社が現在は70社ほどにまで減少。

「後ざらし」という伝統製法と、135年にわたって培われてきた職人たちの技術の継承が危ぶまれる中、これらの「泉州プライド」をいま一度見直し、全国へ発信しようと舵を切った人物がいます。それが神藤タオルの若き社長、神藤貴志さんです。

「本当に良いタオル」を追い求めて生まれたファクトリーブランド

神藤タオルの創業は1907年。初代から貴志さんの祖父まで代々会社を継ぎましたが、父親はタオルとは離れた会社員の道を選び、一家は東京で暮らしていました。貴志さんが大学生の時、祖父から家業の継承について問われたことをきっかけに、後継者になることを決意。

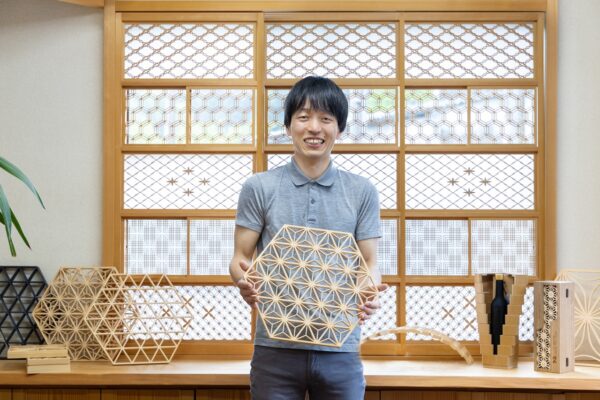

神藤タオルの社長・神藤貴志さん

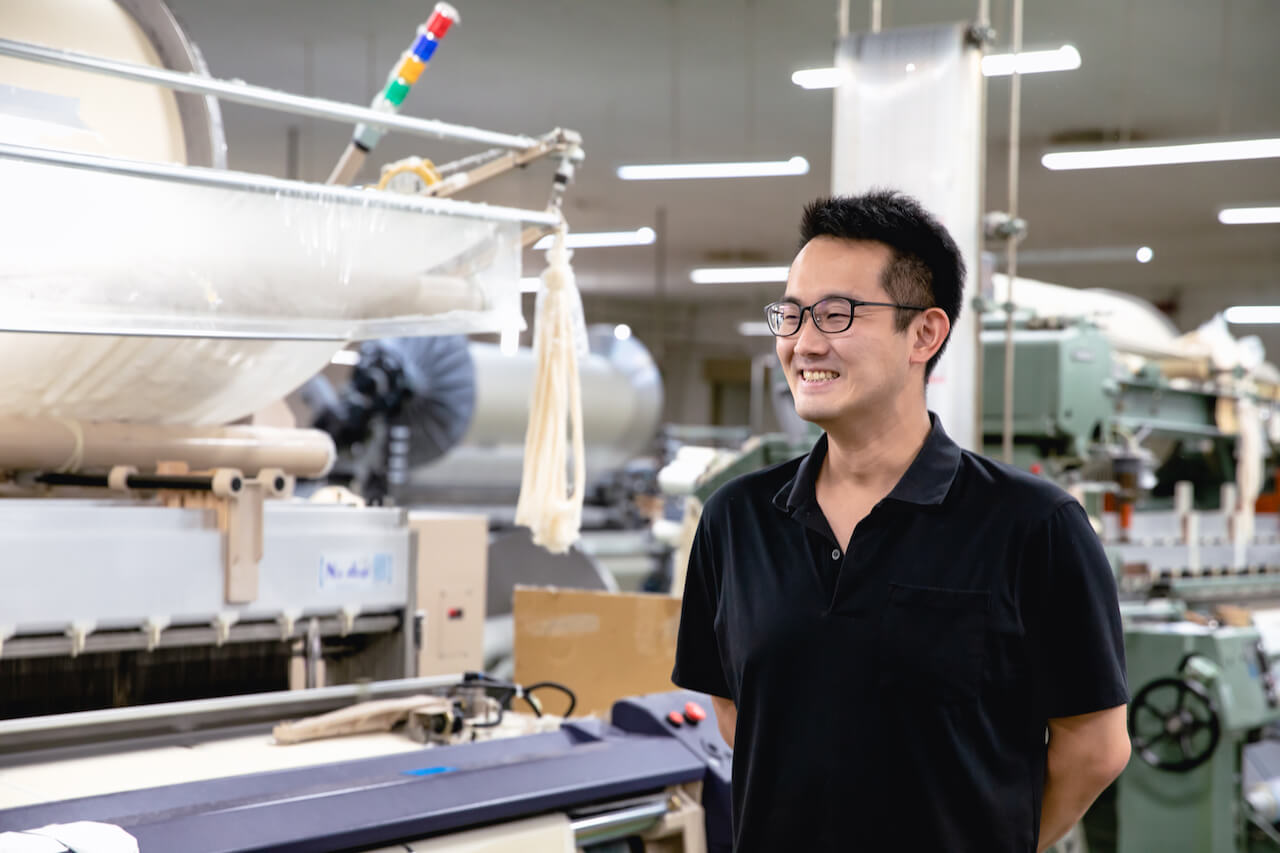

「2008年、22歳で入社した当初は、受注生産の方法をとっていたこともあり工場の機械の半分しか稼働していないこともよくある状態でした。17台がフル稼働している現在からは信じられませんが、当時の自分にとってはそれが普通の光景だったんです」と貴志さん。

社長に就任してから数年、ちょうど愛媛の今治タオルが全国的に知名度を上げていた頃のことです。同業の先輩が大阪の河内ワインで染めたタオルをつくっている姿を見て、「特色のある商品を作れば、泉州タオルの名を全国に知ってもらえるかもしれない」と考え始めました。

泉州らしく、新しく、時代に呼応したタオルをー。古くからの技術を継承しつつ「本当に良いタオルとは何か」を追い求め、知己のデザイナーや社員、職人、大阪府のものづくり支援制度などと協働して2017年に立ち上げたのが、ファクトリーブランド「SHINTO TOWEL」です。

古いものでしか作れない、新しいものがある

「『SHINTO TOWEL』は、『神藤タオル』を知ってもらうためのプロダクト」であると貴志さんは話します。ファクトリーブランドでは、これまで「神藤タオル」で作り続けてきたタオルの中でも、もっとも自信のある製品を前面に打ち出しているのだそう。そのどれもが吸水性や柔軟性に優れ、泉州タオルの技術と特長が結集されています。

さぞかし高性能の機械で作られているのだろうと予想するも、「最新の機械では、逆にできないこともある。一番古い機械でしか織ることのできないタオルもあるんです」と意外な言葉が。その真意について、実際に工場での製造工程を見ながらうかがいました。

神藤タオルの歴史を紡ぎ続ける、3つの機械

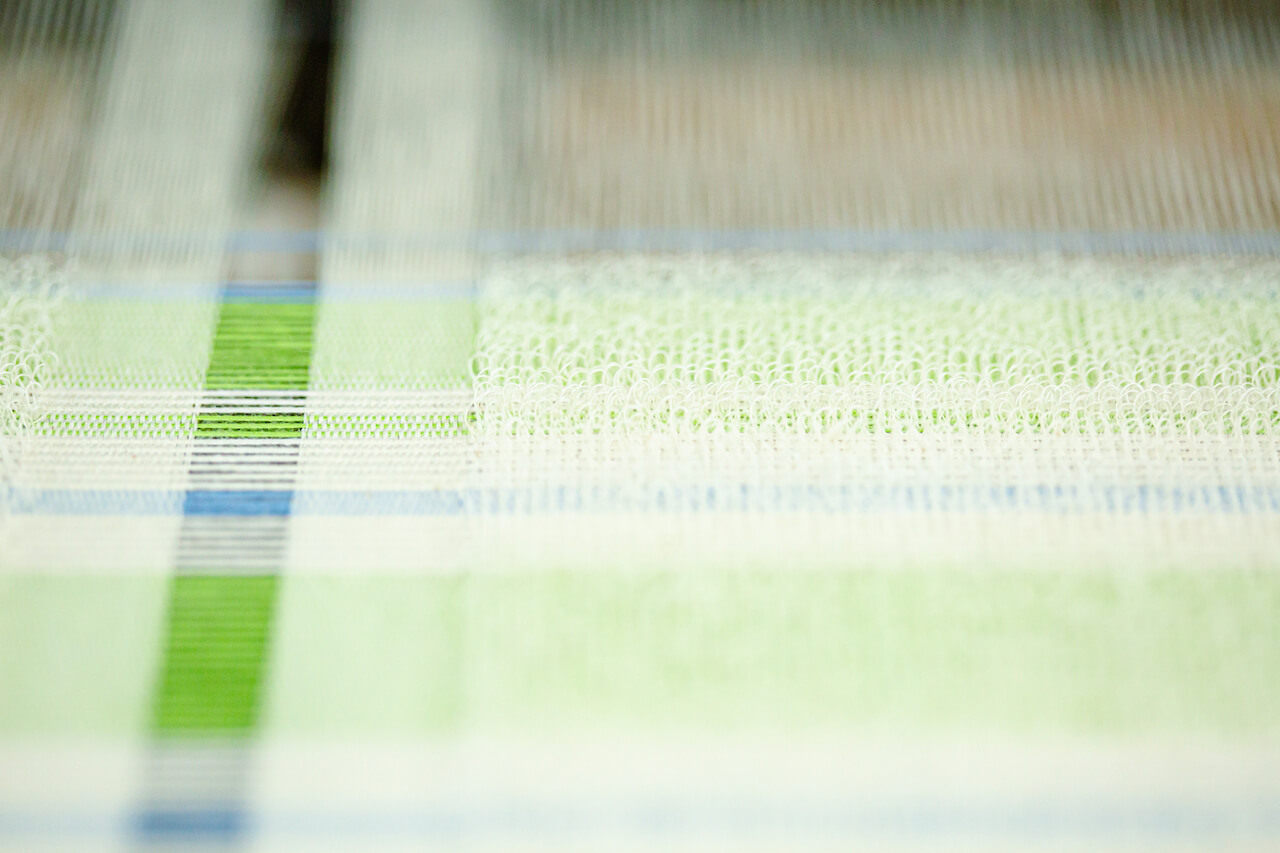

まずは、タオルの作り方について簡単にご紹介。普通の織物は経(たて)糸と緯(よこ)糸を交互に織って生地を作りますが、タオルはその表面にループ状の「パイル」という層をもうけ、吸水性とボリューム感を高めます。

この少し複雑な構造は、あらかじめ糸を通す順番や配置を決めた設計図に基づき、機械によって織り上げられているのです。

現在、神藤タオルの工場に並ぶのは新旧あわせて3種類の織り機。最新式の「エアジェット」は、完全オートメーション。モニターに設計図が映し出され、空気圧を利用して非常に素早く作動する機械です。

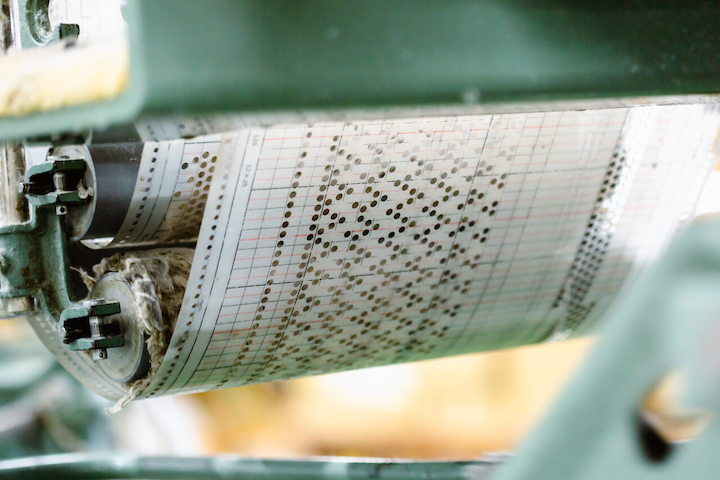

こちらが、一世代前の「レピア機」。スピードは「エアジェット」の半分以下で、モニターではなく無数の穴が空いたシートの設計図を読み取って糸が組まれていきます。

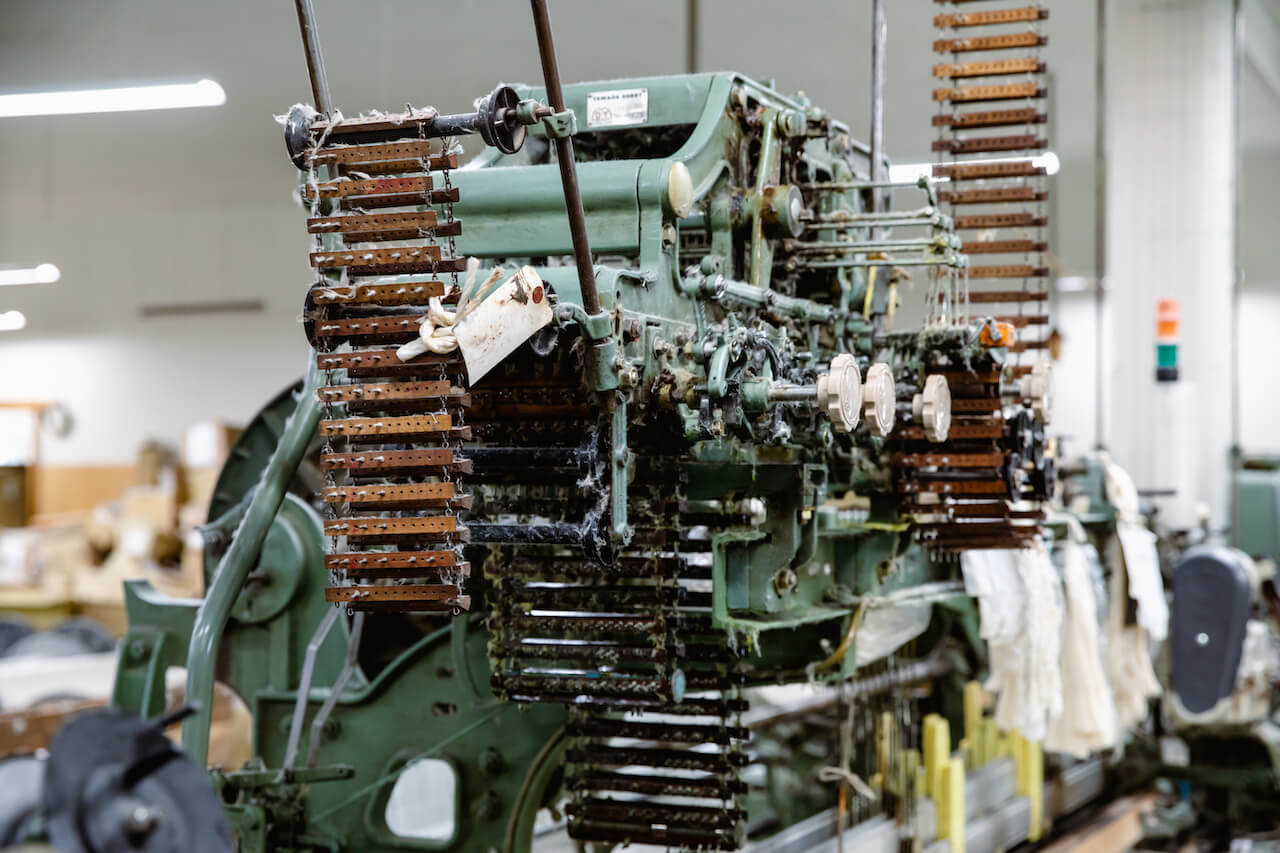

最後に、1982年製造の一番古い「シャトル機」。むき出しになった多数の歯車やベルトの手前にある連なった茶色の板を設計図とし、糸が織られていきます。古いものから新しいものまで、3つの機械で神藤タオルの歴史は紡がれ続けているのです。

もっとも古いアナログ機から生まれた、新しい発想のタオル

「SHINTO TOWEL」の代表的な製品のひとつ、「インナーパイルタオル」。このタオルを作っているのが、約40年使われ続けている一番古い「シャトル機」です。ガーゼ織りの両面でパイル層を挟み込む複雑な構造になっており、完全に電子制御されている最新の機械では、どうしてもこの構造に織ることができないのだそう。

「古い機械ほど多少の無理がきく」と貴志さんが話すとおり、職人の手によって改造・メンテナンスを続けてきたアナログ機は、最新の機械では逆に対応できない動きや調整も可能に。

抜群の吸水性と肌触りの良さはもちろん、中のパイル層によって、ボリューム感があるのに軽くて柔らかい。この新しい発想のタオルが実現したのは、もっとも古い機械がきちんと動いているからなのです。

機械に設置する設計図を作るのも、古い機械をメンテナンスするのも、長年の経験を積んだ職人たち。「シャトル機」はもう製造されていないので、今使っているものが壊れてしまったら、代替できるものはありません。

貴志さんは、「その時に『インナーパイルタオル』をどうやって作るか。古い機械でしか作れない特殊なタオルがうちの売りではありますが、何かあった時にそれを維持させる方法も考えていかなくてはいけないんです」と今後の課題について話します。

地元への恩返しとして、歴史と技術を伝え続ける

東京で生まれ育ち、神藤タオルを継ぐことが決まってから初めて泉佐野市に移住した貴志さん。泉州の街や人の印象をこう語ります。

「泉州の人たちは、本当に優しいです。従業員さんたちもそうだし、産地の同業者や加工業の方々も温かくサポートしてくれました。職人気質な人や、情熱的な人も多いんですよ。場所としては、やっぱり水がきれいで、何よりご飯が美味しいところが魅力だと思っています。」

ところで、神藤タオルの工場でおこなうのは「織り」の工程で、その後の染色を含む「後ざらし」や縫製などはそれぞれ地元の専門会社が担当しているのだそう。たくさんの人々の手を通って、タオルが製品化されています。

「『SHINTO TOWEL』を通じて、『神藤タオル』を知ってもらうだけでなく、その基盤となる泉州タオル産地や、泉州のものづくりの歴史や文化、技術を広く知ってもらいたい。それが支えてくれた地元や大阪泉州への恩返しになればと思っています」と語る貴志さん。

2022年5月からは「SHINTO TOWEL LABO.」というプロジェクトもスタートし、ユーザーからの要望や異業種からの提案を取り入れ、“みんなでつくる” 新たな商品開発に取り組み中。泉州タオルの歴史には、日々新しいページが刻まれ続けています。