パノラマティクス・齋藤精一が語る「地域でどう活動していくか」。芸術祭「MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館」にみる、熱量の交差する場所

奈良県

2023.12.08 (Fri)

目次

自身もアーティストでありながら、イベントプロデューサーとして芸術祭「MIND TRAIL 奥大和」や大阪・関西万博など、日本全国でイベントを手がけられている齋藤精一さん。今年で4年目を迎えたMIND TRAILを振り返りながら、いま、都市生活者と地域の関係性をどう見ているか、長く地域に携わることで見えてきたことなど話をうかがいました。

地域とつながる芸術祭「MIND TRAIL 奥大和」

奈良県の奥大和には19市町村ありますが、MIND TRAILでは毎回3エリアをピックアップして毎年会場にしています。今年は吉野町、下市町、下北山村の3エリア。それぞれのエリアにはコースが設定され、自然や地域の暮らしに馴染むようなアート作品が展示されています。

来場者は、全長7㎞~10㎞ほどのトレッキングコースをゆっくり歩き、大地を踏みしめながら奧大和の自然を楽しみ、時折出現するアート作品に感性をくすぐられるというこの芸術祭ならではのアート体験を楽しむことができるのです。

会場となる3エリアのうち、下市町のエリアディレクターは、アーティストとしても活動するクリエイター集団「SKWAT」が手がけています。ルート内には10箇所ほどにアート作品が設置してあり、所要時間は徒歩で3時間程度。芸術祭ではありますが、奧大和の雄大な景色を楽しみながらトレッキングするだけでも楽しく感じます。

アートに関心のある大学生や、世界遺産である吉野を観光に来た中高年など、参加者の年齢層は幅広いようです。

MIND TRAILではエリアごとにコンセプトが設けられており、下市町のコンセプトは「結(むすぶ)」。緑の山々と澄み切った清流に彩られた自然環境と長い歴史に育まれた文化をもつ下市町は、奈良県のほぼ真ん中、吉野山地と大和平野の結ぶ交通の要所、市場町として栄えてきました。現在では柿や梅などを扱う農業、吉野杉や桧の林業、割り箸などの木工業が盛んなエリアです。

芸術祭と地域との関係を齋藤さんにうかがいます。

「MIND TRAILは、コロナ禍の観光復興を目的に始まりました。初回は2020年の10月ですが、そもそも企画が立ち上がったのがその年の初夏頃。まずはやり切ることだけで精一杯でしたが地元の人たちから“なんだあれは?”と言われることも多くて(苦笑)。そのため“作っているところを見せる”ということを意識しました。2年目になると、地域の皆さんともだいぶ対話できるようになり、彼らが『このイベントをどう扱うか、どう付き合うか』という視点になってくれました。3年目になると『実はこの地域にはこういう課題がある』というような話をしてくれるようになったんですね。4年目の今年は、地域の人たちともっと対話をして、ああだこうだ言いながら一緒にやった、やっと“地域とつながってきた”という感覚があります。ああ、これこそがMIND TRAILなんだなと僕自身が強く感じる年でした。」

その視点は、齋藤さん自身がアーティストとして2003年に参加した新潟県・越後妻有「大地の芸術祭」での経験が原体験になっているのだと言います。

「大地の芸術祭では、こへび隊というボランティアの人々がいて、さらに新潟県十日町の地域の方々がいて、スタッフさんがいて。全員で対話しながら運営しているんですよね。その頃、ディレクターである北川フラムさんが『やっと地域とつながり始めた』とおっしゃっていたんですけれど、あれから20年経って僕にもその意味がわかるようになりました。MIND TRAILでもその感覚が出てきて、ああ、これこそが地域で起こる芸術祭の醍醐味なんだって思えるようになりましたね。」

「MIND TRAIL」は“心のなかの美術館”である

そして、MIND TRAILのサブタイトルに「心のなかの美術館」とつけた想いを語ってくれました。

「参加してくれるアーティストに僕がお願いしているのは『MIND TRAILはスタンプラリー形式の芸術祭ではない。この場所の歴史や言い伝え、地域自体をいろいろな方に見てもらうための“レンズ”をつくってください』ということ。その意図が通じ、アーティストの皆さんは、ほぼ100%、MIND TRAILのために新作を展示してくれます。

鑑賞者からは、作品を見ているつもりが、気づくと五感で“地域”を感じずにはいられない。最終的には、見るものすべてが作品に見えてくる……。という声をよく聞きます。MIND TRAILは作品と情景がリンクする芸術祭なんです。」

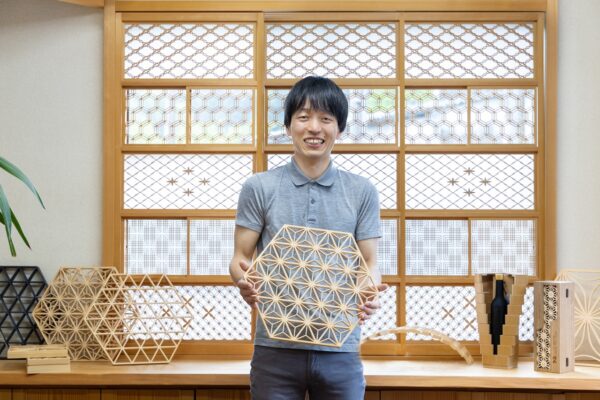

例えば、SKWATによる《木屑の結晶》という作品は、割り箸の木工業が盛んな下市町において、その生産過程で生まれた木屑を二次利用してつくられたもの。

休耕地の畑に木屑の塊を置くことで雑草の繁殖を防ぐだけでなく座れるようにもなっています。野生の動物が崩していくこともあり崩れていく様子が、次第に土に帰っていく未来を想像させます。

アート作品として鑑賞しに訪れたはずなのに、そのストーリーに触れ、下市町の文化や営みそのものがアート作品としても観る者に迫ってきます。アート作品として写真や動画におさめたものだけでなく、座った感覚、手触り、匂いなど五感すベてで下市町を感じることができるのです。

同じくSKWATによる作品《ことばの保存》では、下市町に古くから口伝で伝わる寓話が“ことば”として綴られています。吊るされた文字は、風雨にさらされて日に日に黒みを帯び、まるで干し柿が熟すように色合いを変えていくのです。作品の向こう側には奥大和の山々の美しい情景が広がります。

さらに人を交差させるための「奥大和1000人会議」

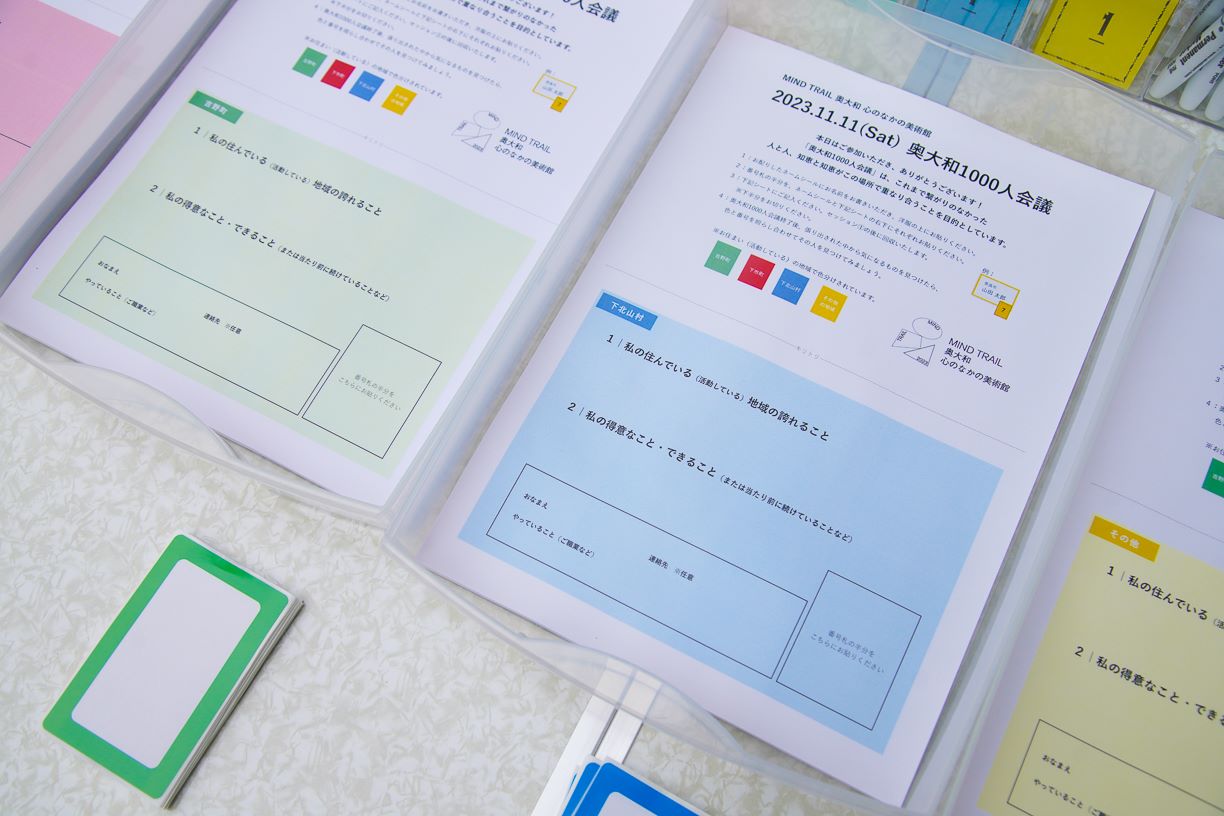

2年前からMIND TRAILのクロージング近くに行われているのが「奥大和1000人会議」です。

今年の会場となった峠のまなび舎(旧広橋小学校)は、廃校をリノベーションしたコミュニティ施設。

日頃、町民が集まる場として活用されています。教室跡には、今回の芸術祭に合わせて地元にゆかりのあるアーティストの作品も展示されています。

当日は、主催となる奈良県職員を始め、芸術祭の運営に携わる方々や、地域の住民、芸術祭を訪れた一般客らが一同に会し、それぞれの立場で、今年の芸術祭についての感想や課題感を語り合います。

「一体、この芸術祭とは何なのだ?ということを、きちんとみんなに言語化してほしかったんです。肩書きや立場は取り払い、全員がフラットに思ったことを話していく。ただ芸術祭を運営して、それぞれの役割を割り振って終わりではなくて、MIND TRAILに関わっている人同士がさらに関係性を持ち、未来につなげていく。そういうことこそが必要なんじゃないかと思っています。意見や熱量が交差して、“共創”できることで、芸術祭が地域に果たす役割が生まれるのではないでしょうか。」

4回目のMIND TRAILを終えた齋藤さんに、改めて奥大和の魅力を聞いてみました。

「初めて来た時は、やっぱり自然の美しさとかそういった“表面的なこと”が魅力だなと思ったんです。でも回を重ねるにつれて多くの皆さんと話したり、地域の逸話を聞いていくとその感覚は変わってきました。人と自然との関わり合い、山岳信仰と地域の関わり合いといった文脈や歴史の深さは奥大和の大きな魅力ですね。なんとなくぼんやりと感じていた魅力は、点からに線に変わり面に変わり、関われば関わるほど大きな魅力を感じています。」

「大阪・関西万博」も、熱量が交差する場であってほしい

来る2025年の大阪・関西万博に、「EXPO共創プログラムディレクター」として携わっている齋藤さん。

万博を「新しいもののお披露目」や「最新テクノロジーの祭典」として捉えている人が多いようですが、齋藤さんはそうではない側面を大事にしたいと語ります。

「大阪・関西万博の会場そのものも、もちろん大切なんですが、万博をやる、そのために集ったり、プレゼンテーションしたりまたはそれを見たりしてコミュニケートすることが大事だと思います。それは、停滞してしまっている業界や日本のものづくりシーンの共創へのアプローチになると思うんですよね。例えば参加する企業同士や団体同士がどう刺激し合って共創していくか、まさに万博をきっかけとして、対話したり、地域に足を運んで実際に触れたりなどのアクションにつなげてほしいし、それが僕の役割だなと思っています。人と人が交差する場所、それぞれの能力や成果…つまり熱意が交差する場になればいいなと思いますし、これから本番に向けて進むべき方向ですかね。」

地域の芸術祭でも、国の大きなイベントでも齋藤さんが大事にしていることは同じ。対話やコミュニケーションを通して、人をつなげることで、その活動を活性化させることなのです。

「地域を体に入れる」ことの大切さ

最後に、都市型生活者がどうやって「地域」と関わることができるかをうかがいました。

長期で旅行に行くことや、移住を視野に入れることが大事なのでしょうか。

「期間より、その程度や頻度だと思います。何度か訪れているうちに接点が必ず生まれると思うんです。僕らが手がけている芸術祭のような地域イベントはその“接点”にならなきゃいけない。旅行などのお出かけでいい。地域のイベントに参加したり、地域の人と会話したりすることから始めてみてほしいです。」

人と話すだけでなく、足の裏から感じる、空気を吸う、何かを食べる、汗をかく、「地域を体に入れる」ことで初めて地域が見えてくるのだそうです。

齋藤さんは、ハンナ・アーレントの「人間の条件」という書に影響を受けていると言います。

「人間の生活は『労働・仕事・活動』の3つに分類できると。労働と仕事は都市部でもできる気がするんですが、活動はなかなか難しいのではないかなと思っているんですよ。その活動の部分をどこか、住んでいる場所とは違う地域で行うのも面白いのではないでしょうか。“接点”で興味を持った地域に、何らかの活動で参加していく……。そういう地域との関わり方があってもいいですよね。」

労働でも仕事でもない、でも自分の能力やスキルがもしかしたら、地域で役に立つ可能性がある。そういった視点で接点を持った地域と向き合ってみるのもいいかもしれません。