世界が恋する“京藍”。1000年先も残る藍染を目指し、歴史の再現にこだわるアーティスト・松﨑陸

京都府京都市

2024.09.17 (Tue)

目次

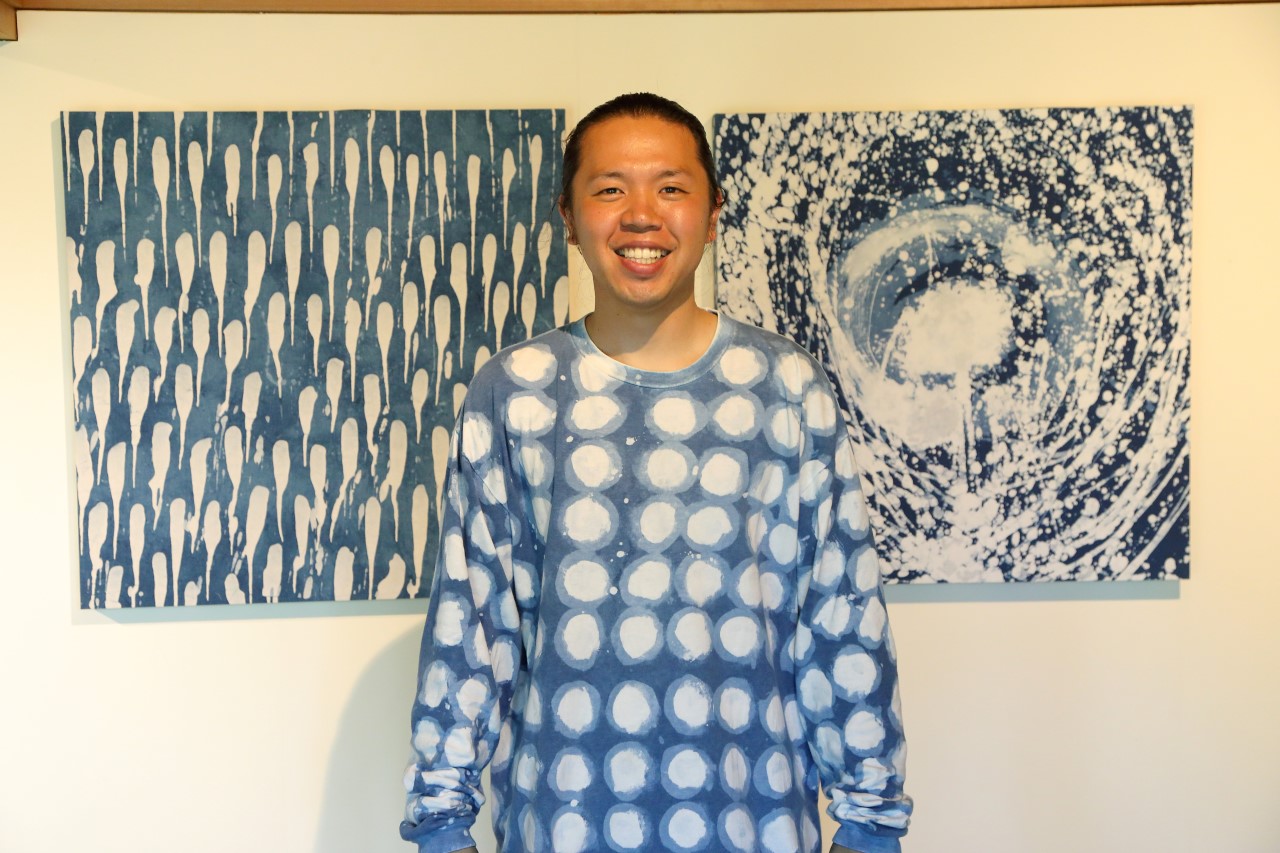

日本の藍染のルーツといわれる京都。大正時代に滅びてしまったという「京藍」の復活や、日本古来の自然植物を使用した染め物を京都・大原野にて行なっているのが松﨑陸さんの工房です。Tシャツやストールなどの日用品から、アート作品まで幅広く京藍の魅力を発信するアーティスト・松﨑陸さんの工房を訪ね、お話をうかがいしました。

アトリエの中は、京藍を使ったアート作品がずらっと並ぶスタイリッシュな空間です。

「アート作品は、僕が死んだ後も残る。だから、京藍というものを長く残すために始めた活動です。」と迎えてくれたのが松﨑陸さん。藍染を始めたきっかけからまずはお話を聞きました。

下積み時代に培った、技術と知識、探究心

松﨑さんと藍染の出会いは、ニューヨーク。大学卒業後に、ニューヨークを旅している時に初めて藍染との出会いがあったそうです。

「どこから来たんだ?日本か、とたまたま入ったお店の店員さんに話しかけられて。英語が話せなかったのでまったく会話にはならなかったんですが、“ジャパンブルー”という単語だけ聞き取れたんですよ(笑)。それでなんだか頭にずっと残っていたんだと思うのですが、帰国して、テレビで藍染めの特集をやっているのを見かけたんです。」

それまでは、草木染めなども一切知らず、そもそも「色」について考えたことがなかったという松﨑さん。「植物で染め物をやっているんだ、面白いな」と思ったことが現在の道のスタートとなりました。

「そもそもやりたいことも特になかったんで、面白いと思ったことをやってみようと。でも、やるなら日本一のところで学ぼうと思って、色々調べたんですよね。そうしたら、偶然にも僕の住む京都に、植物染めの第一人者がいることがわかったんです。」

とにかく会いにいこうと、個展を訪れた松﨑さん。そこで多くの種類の植物の染め物の実物と出会い、「自分のこの手で染めたい」と強く感じたのだそう。

弟子入りを志願するも、「2年間勉強してくるなら、弟子にしてもいい」との条件を出されるなどスムーズにはいきませんでした。しかしこれがチャンスになるのならと松﨑さんは師匠の指示する場所へ勉強しに行きます。そこで待っていたのは染め物の技法などを習う場所ではなく、「繊維とは何か」をじっくりと学べる場でした。

「蚕を育てるところから、糸とは何か、布とは何かなど繊維というものをじっくり勉強しました。繊維を理解してはじめて、染め物を学ぶスタートラインに立てるということだったんだと今は思います。当時は、『全然染め物教えてもらえないなぁ』と思いつつも、とりあえず弟子入りしたいならやれって言われたので(笑)やっていましたけど。」

2年間繊維の勉強をした松﨑さんは、やっと師匠の元へ行き、工房の弟子入りを許されます。ところが、それでも藍染を簡単には教えてもらえなかったそう。

「他の草木染めは教えてもらえるのですが、植物を発酵させる必要のある藍染は、まだ早いと言われ続けて、触らせてもらえませんでした。」

いずれはひとり立ちをしたいと考えていた松﨑さんは、工房で下働きをしながらも、時間がもったいなく感じてついに独学で藍染を始めます。

当時の自宅の風呂場にて

「初めは見よう見まねで。自宅の風呂場を藍染の作業場にしていました。給料が出たら、材料などを買い込んで、とにかく試作。発酵させないと染めはできないのですが、その“発酵させる”ことに苦労しました。何度も何度も試して、番頭に相談して、やり方を変えてまた試して。そんなことを働きながら、半年くらいずっとやっていましたね。」

「発酵には微生物が大きく関わってくるんですが、うまくコントロールできない。それが不思議で、なんとか成功させてやるぞって試行錯誤を繰り返しました。1度できたからといって次もできるとは限らない。そのうまくいかない感じがますます、藍染に没頭していったんだと思います。」

何年も毎日藍に触り続けている松崎さんの手は、青く染まっています

年功序列の工房において、「あいつにはまだ早い」となかなか藍染を担当することはできなかったそうですが、独自のスタイルで藍染にトライし続ける松﨑さんの姿は、工房の中でも徐々に認められ、最終的には工房で藍染を学びつつ、自分の作品をつくるという異色の存在になっていきました。

歴史の中に答えがある。だから徹底的に答えを見つけたい

師匠からの教えは独立した今も、心に残っているものが多いそうですが、特に松﨑さんが大切にしているのは「歴史を知る」ということだそうです。

「歴史に答えがある、というのを師匠からは学びましたね。藍染というと徳島県が盛んなイメージを持たれると思うんですが、歴史を遡ると実は京都から始まっているんです。ただ京都の藍は、100年前に都市化に伴って廃れていってしまったんです。当時の産地がちょうどこの辺りで、自分の出身地。そこに運命を感じて、独立したら絶対に京藍を復活させたいと強く思ったんです。」

京都の藍は、一般的な藍染と大きく違うのは藍の栽培方法なのだそう。仕上がりは淡い水色のような藍に染まります。

淡い色に染め上げるというのは非常に繊細な作業で、すぐムラになるなど高い技術が要求されます。栽培も難しく、染めの技術も難しい…松﨑さんが持つ幅広い知識と、試行錯誤を重ねてきたゆえの技術力が存分に発揮されています。

「今になって思うのは、勉強してきたことがかなり僕の地盤になっているということ。何か疑問に感じたことは文献を調べるなどする。そうすれば、答えに必ず辿りつくんです。文献や歴史……事実の積み重ねの中には必ず答えがある。」

そう信じる松﨑さんは、技術を磨くだけでなく、江戸時代の文献などから「京藍」とは何かを学び取り、文化として復活させることを目指しています。

「京藍が滅びたのは100年前ですし、知っている人は誰もいない。だから歴史の中に答えを見つけるしかないんです。京藍は、全て天然のもので、なおかつこの限定された地域…当時の産地にこだわっています。水が豊富だったことから、この地域に限られるんですよね。」

忠実に再現する、当時の製法・技法

独立して工房を構えた松﨑さんは、この地で藍(タデ藍)を育て、乾燥させて蒅(すくも)をつくります。

乾燥させた蒅(すくも)を発酵させることで、染料が出来上がります。

このアトリエでは、定期的に染め物のワークショップを行なっています。

主にTシャツやストールなどの日用品を染められると人気を博していますが、これは日用品であるがゆえに1000年も残るということではないそうです。

「1000年残る、貴重な技術であると同時に、文化として発展させたいんですよ。そのためには、多くの人が日常的に触れ合うことも必要。だから、価値が高いものだけでなく、手軽に触れる存在としてもあることが大事だと考えてこういう活動をしています。“残る”っていうのは、文化としても残っていかなきゃいけないと思っているので。」

ただし、現在ワークショップで採用しているのは室町時代頃の技法だそう。「まだ700年前くらいですから、あと300年は遡れますね(笑)。そこまではいきたいです。」

1000年残る、藍染にするために

「例えば、正倉院に1300年前の藍染が残っているんですけれど、全然色褪せてないんですよ。ということは、昔の染色技術はすごくレベルが高かったということなんだと思います。技法って時代に合わせて変化していますけれど、新しければいいのかということ自体に疑問を持ったんです。『1000年後も残る藍染』を作るためには、1300年残っている当時の藍染技法を目指さないといけないですよね。」

大量生産や経済合理性を重視すればするほど、技法自体は退化していくのだと松﨑さんは語ります。

世界が注目し始めた、「京藍」

一見、時代に逆行して過去を遡っていく松﨑さんの京藍ですが、世界中のメゾンやクリエイターからは注目を集めています。

この秋、イタリアのラグジュアリーブランド「VALEXTRA」と松﨑陸さんのコラボ商品が発売になります。この日も、「VALEXTRA」のチームが松﨑さんの工房を訪れ、新しい作品や、これからのことなどを語り合っていました。

世界中からラブコールが来るのは、京藍や松﨑さんの活動の“価値”に共感する人たちが増えているからといえそうです。

「そうですね。それに、VALEXTRAさんは、作り手(=松﨑さん)へのリスペクトを感じました。生地屋ではないので生地を渡すことはしたくない、ダブルネームにしたい、など僕のリクエストを受け入れてくださったんですよね。それに、ジャパンブルーとか、インディゴっていう単語を使った方が伝わりやすいだろうけど、商品名には「KYOAI」を採用してもらったんです。僕が大切にしていることや、京藍の持つストーリーを大切にしてくれていると感じたので、今回のコラボもご一緒したいと思いました。そういうふうに理解し合えるパートナーと一緒にやりたいんです。」

VALEXTRAと松﨑さんのコラボバッグは、大丸創業300周年記念企画として手がけた地域貢献プロジェクト「大丸京都店 祇園町家」に昨年オープンした「CASA VALEXTRA」(京都市東山区祇園町南側570-8)にて販売されます。

今回コラボが実現したのはいずれもVALEXTRAのシグネチャーモデルともいえる人気の2型のバッグです。

各5点・合計10点の数量限定販売。ミニイジィデ:税抜き650,000円(写真手前)バニーバッグ:税抜き395,000円

10月30日(水)からの販売ですが、限定数量に達し次第販売終了。現代に蘇った京藍と世界的メゾンの共鳴をぜひ手にとって感じてください。

松﨑陸

公式サイト(外部サイトに移動します。)https://matsuzakiriku.com/