地元に愛され136年。静岡の老舗駅弁屋「東海軒」が語る世界に誇る食文化

静岡県静岡市

2025.04.30 (Wed)

目次

日本に「駅弁」が誕生して140年弱。実は外国にはない、日本特有の食文化だといわれています。その草分け的存在が今年創業136年を迎える静岡の「東海軒」。ご当地駅弁の先駆けとして長い歴史を背負いながら、今もなお新たな商品開発に挑み続けています。そんな老舗駅弁屋が鉄道とともに歩みつづけた食文化の魅力に迫ります。

米屋から始まった静岡駅弁としての道のり

今回お話をうかがった代表の平尾清さん

静岡に鉄道が開通し、静岡駅が誕生したのは明治22年2月。同年12月、東海軒の前身「加藤辨當(べんとう)店」が創業し、駅の構内で弁当を販売する、いわゆる駅弁事業を始めました。代表の平尾清さんに創業の経緯を聞くと、地元民も知らない意外なエピソードが。

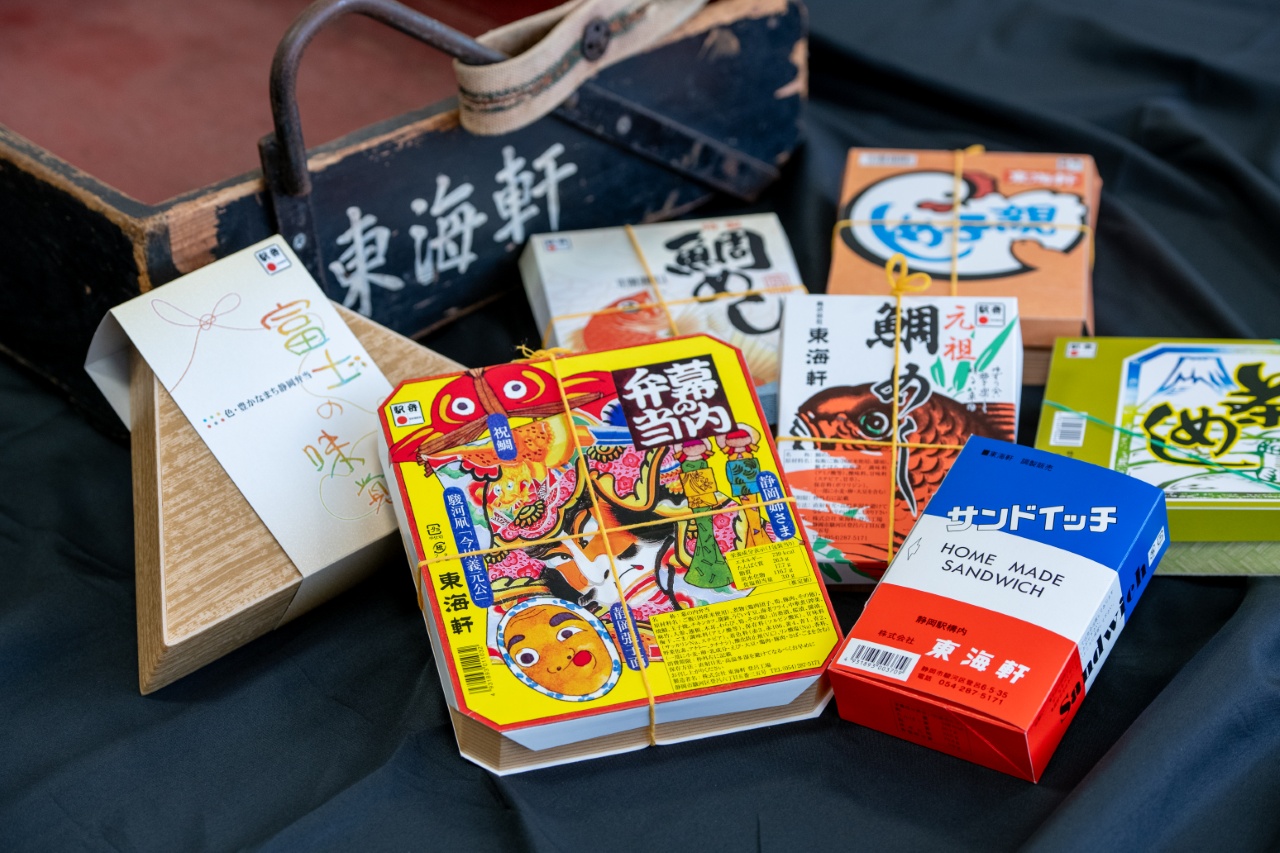

(左上から時計回りに)「特製鯛めし」、「親子飯」、「茶飯弁当」、「サンドイッチ」、「元祖鯛めし」、「幕の内弁当」、「富士の味覚」

「加藤辨當店は元々お米屋でした。私が伝え聞いた話によると、静岡の鉄道事業を請け負っていた清水次郎長が、加藤米店に『駅で握り飯を売ったらどうか』と提案したそうです。当時はまだ駅弁という概念があまりなかった時代。東海軒の初代駅弁は、『握り飯とたくあん』でした。」

清水次郎長の声掛けがなければ、今の東海軒も、数々の名物駅弁もがなかったと思うと、物語の頭から駅弁のロマンを感じます。

高貴な食事だった駅弁。明治後期にはサンドイッチも

創業当時から変わらぬスタイルを貫く「サンドイッチ」

明治時代の鉄道旅はとても高価で、一部の富裕層のためのものでした。この時代にサンドイッチとは何ともハイカラな感じがしますが、その背景にはさまざまな事情が絡んでいました。

「当時、静岡駅の構内で弁当を販売できるのは1社のみだったんです。1年更新の構内営業権を巡り、静岡市の水面下では激しい奪い合いがあったそうです。静岡市が調停に入り、私の先祖である平尾家も経営に加わり、屋号を東海軒に改め、今に至ります。平尾家は静岡駅前で洋風ホテルを経営しており、そこで出していたのが今も販売し続けているサンドイッチでした。」

大正に入り、駅弁ブーム到来。静岡に「鯛めし」あり

大正時代に鉄道旅が一般的になり始めると、駅弁人気が一気に高まります。その火付け役となったのが、日本最古の旅行情報誌『旅』です。エッセイストが「鉄道旅」をテーマにコラムを書き始め、駅弁を取り上げると、名物弁当が脚光を浴びるようになりました。

「握り飯の後、いわゆる駅弁として明治30年に売り出したのが『鯛めし』。興津沖で獲れた真鯛の身をほぐして甘辛く煮詰めたそぼろを乗せたものです。『日本で初めての名物駅弁、静岡に鯛めしあり』と誌面で紹介されると、静岡駅を訪れた人たちがこぞって買い求めたそうです。」

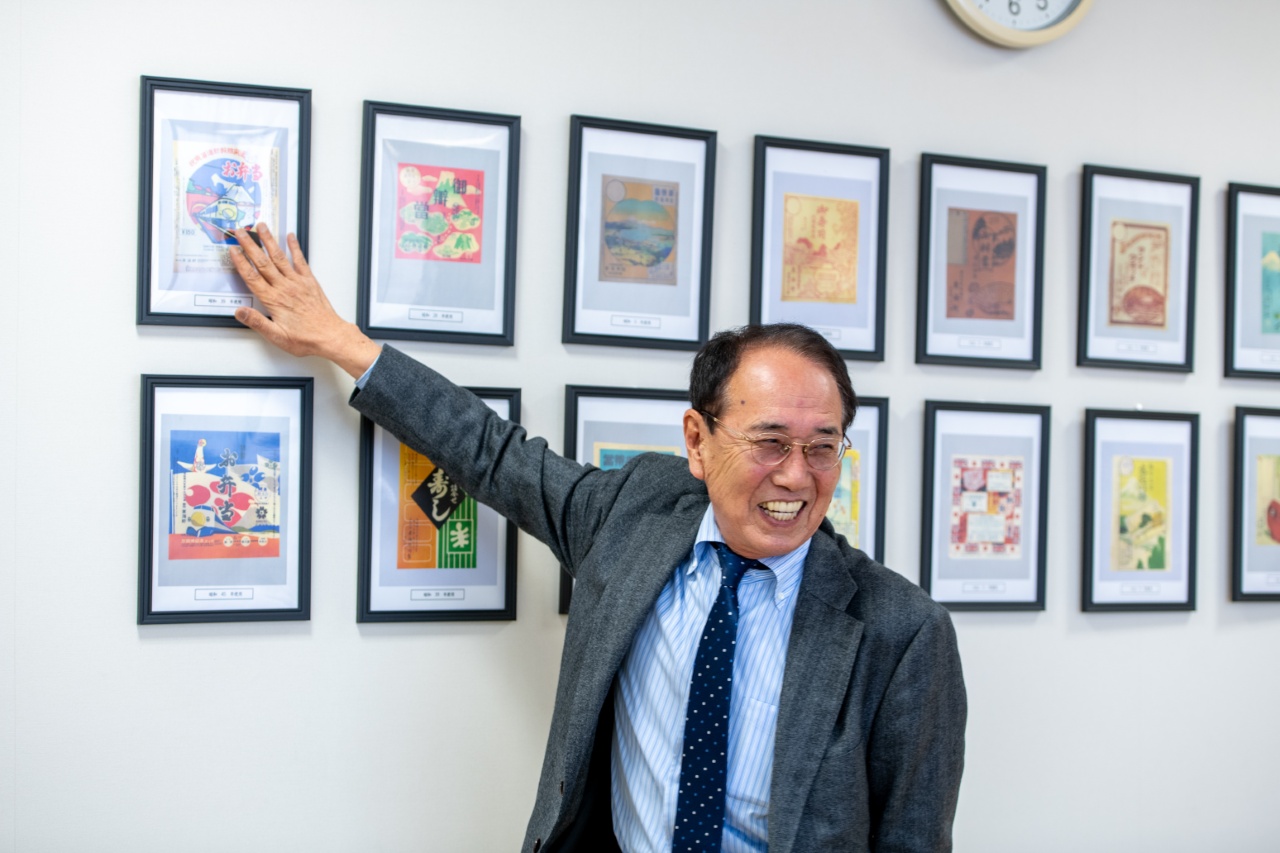

情報発信にも使われた駅弁の掛紙

駅弁文化を語る際に忘れてはならないのが、駅弁を包装する掛紙。そのバラエティに富んだ図案、時代を感じさせる風合いに、多くの駅弁掛紙コレクターが存在します。時代ごとにズラリと並んだ東海軒の駅弁掛紙は圧巻で貴重な文化遺産ともいえます。

よく見ると明治時代の「鯛めし」の掛紙には、何やら文字がいっぱい描かれています。

「『鯛めし』の掛紙には静岡駅から主要観光地への距離が描かれたものもあります。当時は情報が溢れている時代ではありませんから、駅弁の掛紙が観光ガイドも兼ねていたんです。情報を得たり、見て楽しんだり、ただ食べるだけではない魅力が駅弁にはあるんですよ。」

時代を超えて地元とともに。愛され続ける駅弁の味

「地元に愛される駅弁」、それが東海軒を表現する最も適した言葉かもしれません。事実、駅弁を販売する全国80社の多くは駅弁事業売上比率約15%が一般的とのことですが、東海軒は約45%と高いとのこと。

「昭和30年代に全盛期を迎えた駅弁事業も、新幹線の開通、コンビニ弁当の台頭など、逆風が吹き始め、全国の駅弁各社にとって厳しい状況が続いています。廃業や撤退した駅弁屋も多く、今では東海軒が全国で1番か2番目に古い駅弁屋になっていると思います。」

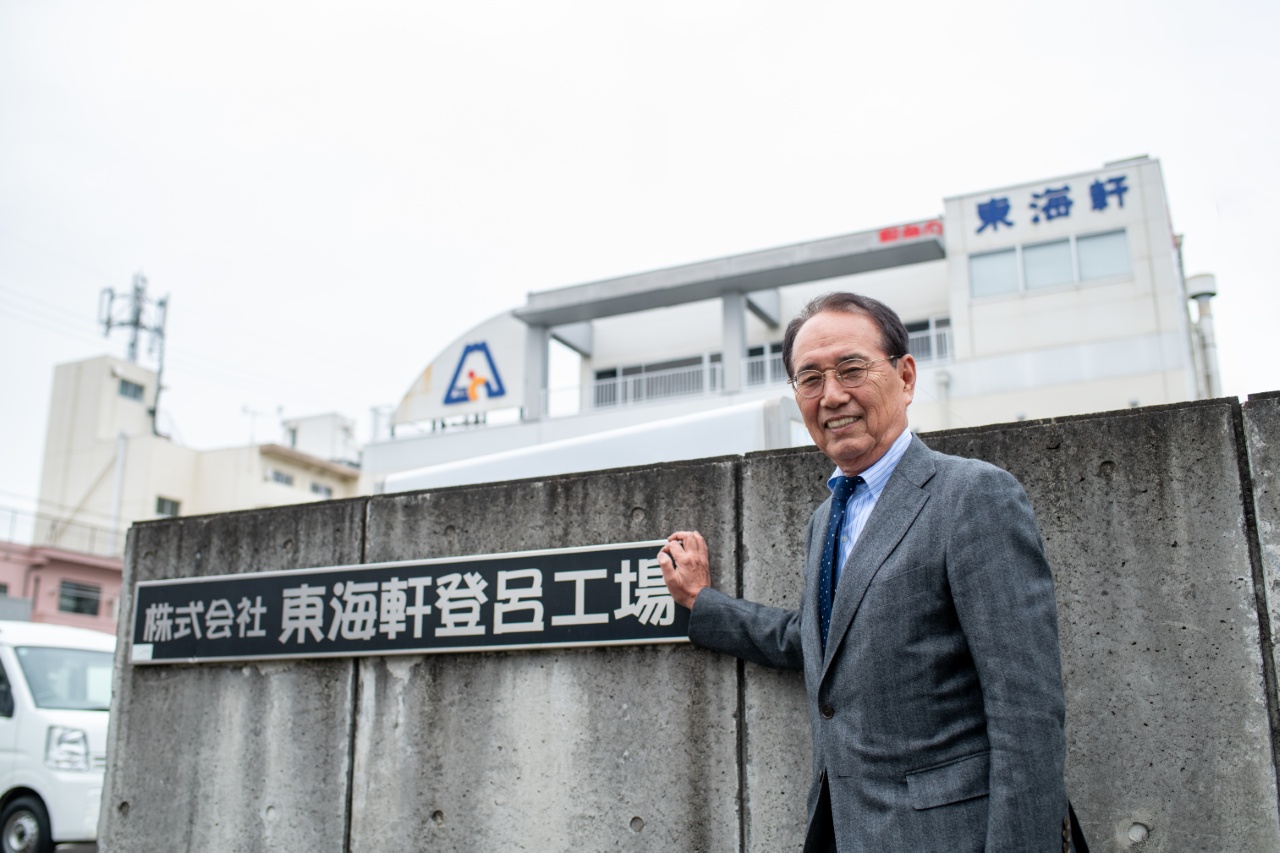

静岡駅南口にある東海軒の店舗

駅弁に逆風が吹く中でも、東海軒が今まで生き残ってこられたのは何故なのでしょう。

「不思議なもので、静岡駅のコンコース売り場の売上の半分は、旅行客でなく地元の方なんです。地元の人が駅まで東海軒の駅弁を買いに来て家で食べる。市内のスーパーで販売したら、駅まで買いに行かなくて助かるという声もいただきました。昔から親しんだ味が恋しくなるのか、本当にありがたいことです。」

人気の秘密は徹底した傾聴と駅弁屋の誇り

昔から比べれば格段に消費者の選択肢が増えた今、それでも愛され続ける理由はどこにあるのでしょう。単に郷愁を誘うだけで語りきれない魅力があるのかもしれません。

「まずはお客様の声が一番です。」と商品開発室の細澤百合子さん。社員が売り場で聞く声、SNSで発信される声、それらを集め、精査し、商品に反映させているそうです。

「卵焼きには特にこだわりがありまして、親子焼きといって卵の中に鶏のそぼろを入れていて、美味しいという声を多くいただきます。」

「あとはご飯でしょうか。」という平尾社長の話には思わず納得でした。そうなんです。とにかく、東海軒の駅弁はご飯が美味しいのです。

「東海軒で使っているお米は全国の駅弁の中でもランクが高く、その年によって出来も違うので毎年変えます。色々なお米をブレンドして冷まして食べ比べ、冷めても美味しいベストな配合を探して2~3カ月、試食を繰り返してその年のお米を決めるんです。米が値上がりしてもランクは落とせません。きっと抗議の電話が殺到するでしょうから。」

“冷めても美味しいご飯”への探求魂に、136年続く駅弁屋の誇りを感じます。

お茶、わさび、桜エビ、徳川家康。静岡の魅力を駅弁で

幕の内弁当とともに東海軒の看板商品である「元祖鯛めし」

ご当地名物駅弁の草分け「元祖鯛めし」はもちろんのこと、幕の内弁当のわさび漬けなど、東海軒の駅弁には静岡を感じさせるものが多く並びます。

(右から)茶飯や桜エビを使用した「富士の味覚」、「茶飯弁当」

「お茶、わさび、黒はんぺん、桜エビなど、静岡らしいものは意識して入れるようにしています。ほんのりとお茶の香りが広がる『茶飯弁当』、富士山型の容器に静岡ゆかりの食材を盛り込んだ『富士の味覚』、大河ドラマが放送された2023年には葵の御紋を海苔で作った『家康公の駿河御膳』も販売しました。」

駅弁で静岡を盛り上げるのも、静岡の老舗企業である東海軒の役割です。地域とともに歩み、地元を愛する気持ちが伝わってきます。

お客様の駅弁ストーリーを大切に。守り、挑み続ける

老舗のイメージが強い東海軒ですが、地元企業とのコラボ駅弁や冷凍駅弁の販売など、積極的に新しい取り組みをしているのも特徴です。

「本当は東海軒の四天王といわれている『幕の内弁当』『元祖鯛めし』『サンドウィッチ』『助六寿司』の4種類だけでも十分なんです。それでも商品開発を続けるのは、常に挑戦している姿をお客様に見せたい、駅弁は古いというイメージを変えたいのです。」

もはや説明不要、東海軒の看板商品「幕の内弁当」

その一方、四天王の中身はこの30年ほとんど変わらないとのこと。

「東海軒の駅弁をずっと食べてきたお客様には、それぞれ自分のストーリーがあるんです。子供の時にこうやって食べた、こんな時に誰と食べたなど、思い出とセットですから簡単に味や中身を変えられません。」

世界に誇る日本の駅弁文化を未来につなぐ

駅弁事業は今もなお厳しい状況にあるという平尾社長は、駅弁は創業136年の東海軒の背骨だと語ります。

「駅弁なくして東海軒は語れません。冷凍駅弁など派生商品も伸ばしながら、駅弁を守り続けます。私が調べた限り、駅弁は世界中を探してもどこにもない、世界に誇る日本の食文化です。全国の駅弁屋が100年以上かけて辿り着いた文化は簡単に真似できるものではありません。日本の皆さんにもう一度駅弁文化を見直してもらい、次の時代に継承していくべきものだと思っています。」

駅弁は、単なる食事を提供するのではなく、その一口一口に、旅のワクワク感や、地元の誇り、そして過ぎゆく人々の思い出を感じさせてくれるものです。文化を受け継ぐことは、ただ「味」を守ることではなく、その背後にある物語や想いを未来へと繋いでいくことになるでしょう。

株式会社 東海軒

公式ウェブサイト(外部サイトへ移動します。)https://www.tokaiken.jp/ company/