厄介者の竹が、希望のあかりに。「アカリノワ」が照らす地域の未来

静岡県静岡市

2025.05.13 (Tue)

目次

美味しいたけのこ、雅な竹細工、緑鮮やかな笹の葉……。“豊かな恵み”の象徴である竹が、いま各地で「竹害」として問題視されています。特に静岡県では、管理されずに放置された竹林が山を侵食し、土砂災害や水害など生活への影響が懸念されています。こうした問題に、アートの力で光をあてようとしているのが、チーム「アカリノワ」です。熱い想いとアイデアで、里山の自然再生に挑む彼らの活動に迫ります。

注目が高まる幻想的なイルミネーション「竹あかり」

日本で古くから使われていた「竹灯籠(たけとうろう)」は、主に夜道を照らしたり、茶室や庭園の照明として使ったりするものでした。近年は、竹にさまざまな模様を施した灯籠「竹あかり」が幻想的なイルミネーションとして注目されています。

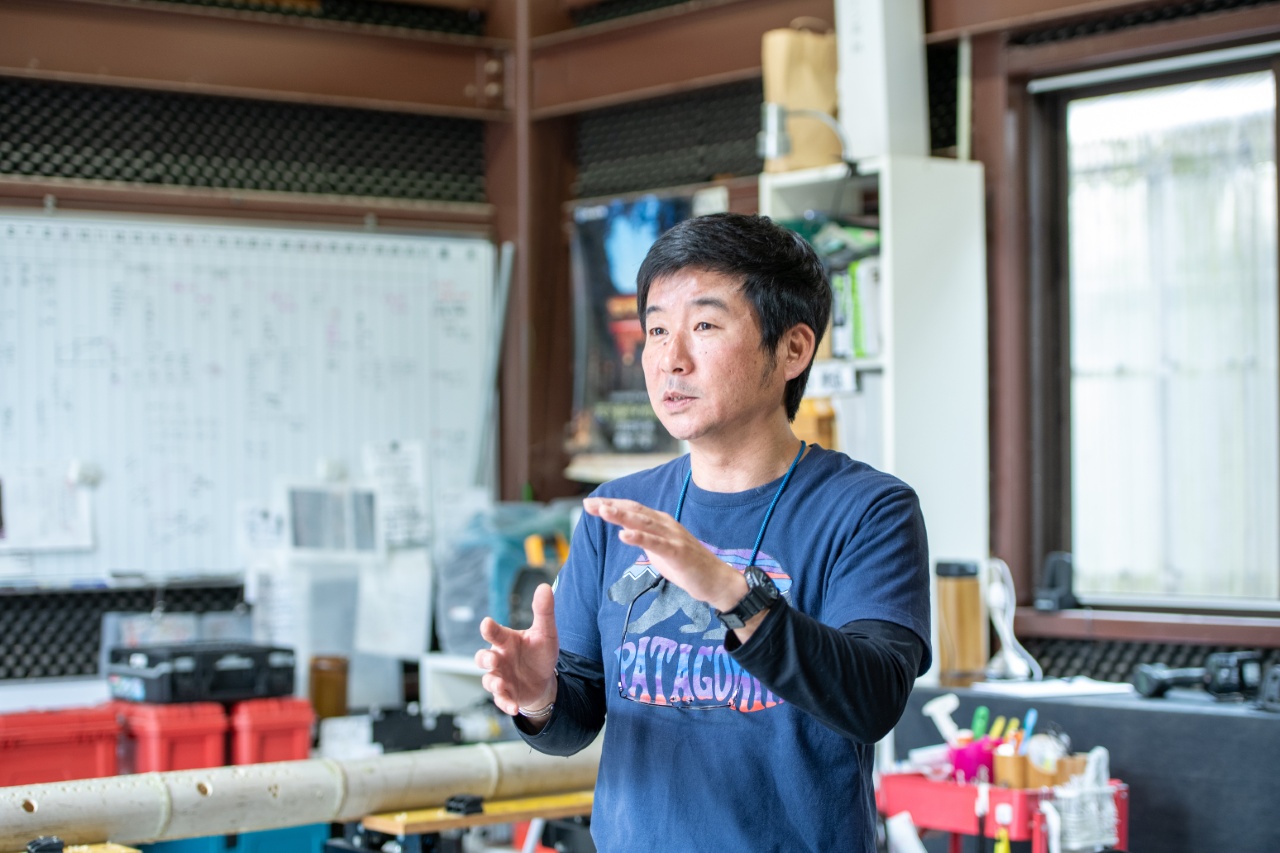

お話をうかがったチーム「アカリノワ」の大村大輔さん

静岡市北部の麻機地区で林業と測量を営む「株式会社大測」のプロジェクトであり、県内外を中心に竹あかりアートを手掛ける「アカリノワ」もそのひとつ。放置竹林整備を進める大村大輔さんを中心に、2010年より活動の幅を着々と広げてきました。

イベント展示や町おこし、ホテルや神社仏閣の装飾に。あらゆるシーンで活躍

静岡の歴史的名所「久能山東照宮」の竹あかりプロジェクト

「アカリノワ」の名を広く知らしめるきっかけとなったのが、2019年に実施された、静岡の歴史的名所「久能山東照宮」での竹あかりです。今まで見たことのない荘厳で幻想的な光景は、多くの人々を魅了し、さまざまな団体から声がかかるようになりました。中でも、伊東市からは年間を通じて竹あかりを設置したいという依頼があり、現在では観光の新たな目玉として注目されています。

JR伊東駅前ロータリーをはじめ、松川遊歩道や音無神社に竹あかりを常時設置している(写真提供:伊東市観光課)

「伊東市の竹あかりは今年で6年目になります。厄介者扱いの竹が、町おこしになっているのは嬉しい限りです。九州では以前から竹灯篭を使ったイベントやイルミネーションがありましたが、静岡県内でここまでの規模は私たちが初めてだと思います。」

イベント屋でも看板屋でもない、林業と測量の会社がなぜ竹あかりを始めたのでしょうか。そこには地域に潜むある問題がありました。

スタートは里山整備。生活を脅かす放置竹林の竹害とは

黄色く色付いている竹林が至る所にあります

竹は繁殖力が強く、根を浅く張るため、大雨が降ると竹林ごと斜面が滑り落ちる危険性があります。また、枯れた竹の葉や幹が水路を塞ぎ土砂が詰まることで、水害の原因にもなります。こうした放置竹林が引き起こす土砂崩れや水害、さらには山の生態系への悪影響——それが「竹害」と呼ばれる問題です。

タケノコの生産が盛んだった静岡県では、特に放置された竹林が多く見られます。2018年7月の台風の際には、JR東海道本線の清水―興津間で発生した土砂崩れの原因も、放置竹林でした。

「もう15年以上前になりますが、静岡の麻機地区には放置された竹林が多く、行政も地元の農家も手を焼いていました。そこでボランティアとして近所の子供たちと一緒に山遊びをしながら里山を整備していたんです。地元の農家の方々は、伐採技術のある私たちの会社に撤去を依頼したくても、お金はない。これは何とかせねばと、大学教授や町内会長にも参画いただき2013年に立ち上げたのが麻機自然体験コミュニティ『Balance』です。ボランティアでは限界がありましたから、国の補助金を得ることで里山整備を続けることができました。」

きっかけはワークショップ。厄介者の竹を有効活用

そんな厄介者とされる竹に、新たな光を当てようと始めたのが、子供たちと一緒に竹灯籠を作るワークショップでした。活動を続けていくうちに、大人たちも夢中になり、やがてその輪は広がっていきました。そして、地域の有志が集まり、本格的なプロジェクトチームとして立ち上がったのが、現在の「アカリノワ」です。

「竹あかりのワークショップから人に感動してもらう喜びを知り、厄介者の竹も利活用すれば感動してもらえると気づけたのは大きかったですね。ワークショップは今も続けており、高校生には必ず、知恵と工夫があれば何かができると伝えています。地域の問題を解決しながら、人に喜んでもらえるのが一番です。そんな若者が増えていったら嬉しいですね。」

測量=数学を用いて開眼した、人に感動を与えるデザイン

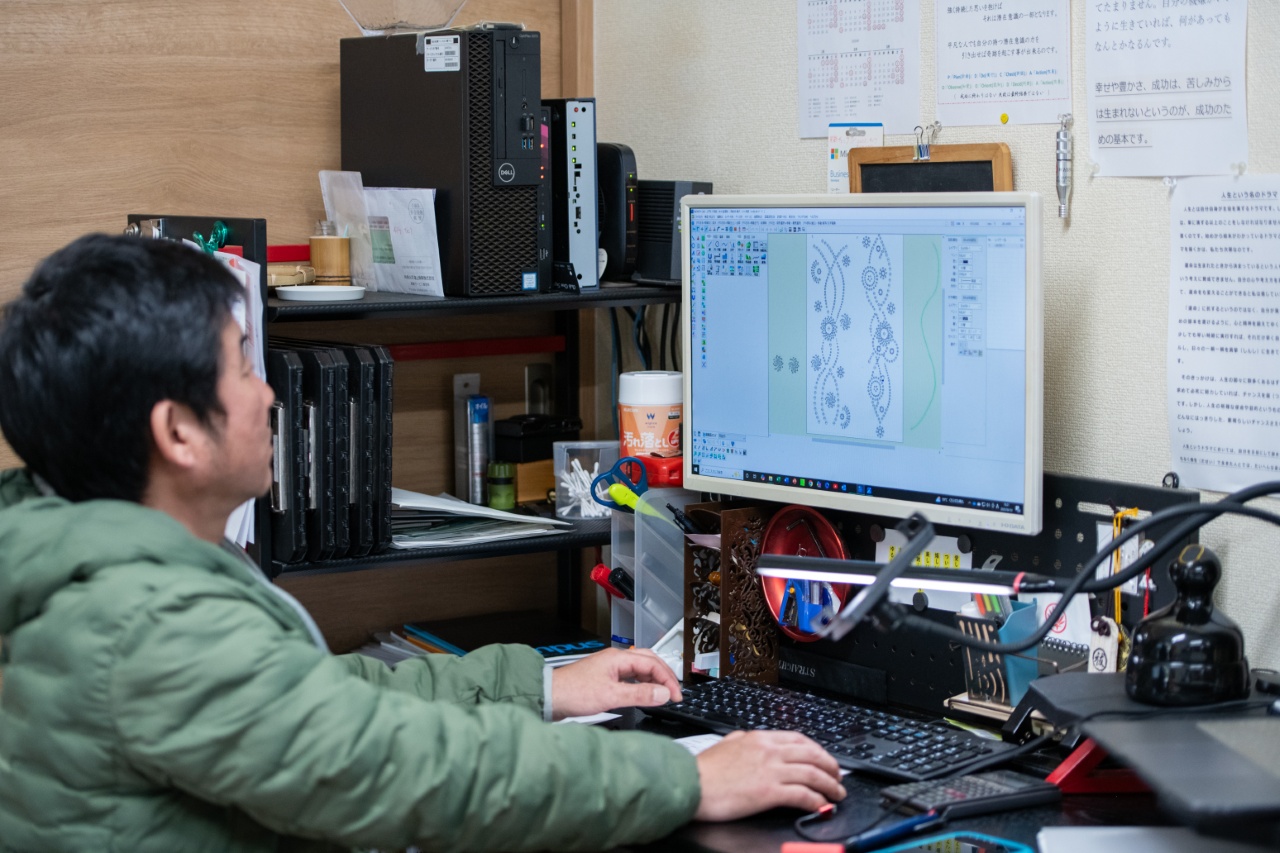

竹に彫るデザインはパソコンを使って大村さんが手がけています

林業と測量業を営む「株式会社大測」のプロジェクトとして誕生した「アカリノワ」は、県内外各地で竹あかりアートを手がけてきました。活動当初は、手探りの状態で試行錯誤を重ねる日々が続いたといいます。中でも、特に工夫を凝らしたのが竹あかりの“デザイン”でした。

共通の幾何学模様を入れた後、それぞれの竹にバランスを見ながらフリーハンドで穴を付け足していく

「イベントでイルミネーションとして展示する際、どうすれば人が足を止めて見てくれるかを常に考えていました。ただ美しいだけでは、人の心は動きません。そこでたどり着いたのが、測量の世界でも学んできた“黄金比”と呼ばれるフィボナッチ数列やクロソイド曲線です。自然界にも存在するこの比率を活かした幾何学模様をベースにし、さらにそれぞれの竹に不規則な穴を手作業で加えることで、並べたときに自然なリズムが生まれるよう工夫しました。」

自然を愛する大村さんが、自然界に存在する黄金比などから数学でデザインを起こし、一気に注目度が高まった「アカリノワ」。一見、竹あかりとは縁遠いように思える林業と測量が、「地元を何とかしたい」「人に感動を与えたい」という熱い気持ちと工夫でつながっていきました。

新しいメンバーが加わり更に進化。林業の雇用維持にも貢献

2020年に入社以来、竹あかりの制作を担当する荒尾亜由美さん

また雇用の面でも大きく変わりました。雨が降ると仕事ができない林業でしたが、竹あかりの仕事が増えたおかげで本業の雇用維持にも好影響があったという大村さん。2020年には、現在中心となって竹あかりの制作を担う荒尾亜由美さんが入社しました。

「以前は東京で料理人をしていました。コロナ禍で厳しく、仕事を変えようと大好きな山や自然関係の会社を探し、辿り着いたのが大測です。最初は資格も経験もないから林業は難しいといわれましたが、竹あかりの仕事ならと入れていただきました。」

ドリルの刃がまっすぐ入るか、フリーハンドでの穴あけ位置などで光の出方や見え方が変わる繊細な竹あかり。元料理人である荒尾さんの器用さによって、仕上がりが美しくなり、クオリティが格段に向上したそうです。

次なる挑戦は「竹炭」。竹が持つ力を最大限に

「アカリノワ」は、竹あかりを制作するだけでなく、その後の循環にも徹底的に配慮しています。制作した竹あかりを燃やして竹炭にし、その竹炭を土壌改良材として使い、地元農家さんの協力の元でお米を育てるという新たな循環を生み出しているのです。

「海外では炭を使った農業が注目されていますが、日本では高価な為、ほとんど進んでいません。竹炭には稲と共生する菌類や水質・土壌の浄化効果などがあり、竹炭を撒いた田んぼでは今までにない、いい稲が育ったんです。竹炭を入れれば農薬だけでなく肥料も要らない場合もあります。無農薬以上の無施肥米ともいえるでしょう。お客さまから『味も良く、冷えてもおいしい!』と喜んでいただきました。炭は植物の炭素を固定するからCO2の削減にもつながります。今年度から竹炭の生産や有効利用に今まで以上に力をいれていきたいと思います。」

テーマは自然再生。生命にぎわう『わ(環・和・輪)』を目指して

自然再生推進法事業地「麻機遊水地」の周辺エリアをボランティアとして里山整備を始めた15年前から、現在の「アカリノワ」として活動を展開する今でも、変わらないテーマは地元・麻機の自然再生です。地域に賑わいを生み出すイベントや展示だけでなく、その先にある大きな目標に向けて着実に歩みを進めています。

「大事なのは活動を維持するためにも竹が商売になること。竹あかりや竹炭がもっと注目され、竹の価値が上がれば、地域の生命がにぎわう『わ(環・和・輪)』を育て、後世に伝える事ができます。知恵と工夫があれば、まだまだできることはあると思います。」

人々の心を癒し、笑顔や感動を生み出す「アカリノワ」の活動。その優しく放たれる光は、地元の里山を守り、自然と人々を守りたいという熱い想いが静かに灯っているからこそ、多くの人に共感を呼び起こしているのでしょう。

アカリノワ(株式会社 大測)

公式ウェブサイト(外部サイトへ移動します。)https://www.akarinowa.com/