大宮盆栽村100年、世界に発信する生きる自然の芸術「BONSAI」

埼玉県さいたま市

2025.10.07 (Tue)

目次

“盆栽村”とは盆栽園が集まる地域で、「盆栽町」という行政地区名にもなっています。埼玉県にある大宮盆栽村が今年の春、開村100周年を迎えました。平安時代から鎌倉時代にかけて中国から日本へと伝わり、江戸、明治、大正、昭和から現代へと受け継がれ、日本の伝統的な芸術文化として世界から注目を集める盆栽。その名を冠する大宮盆栽村は、今やただの観光地にあらず。世紀を跨いで盆栽文化を守り、継承する注目スポットについて紐解いていきましょう。

盆栽文化の“入り口”。基本を学びながら、名木を堪能できる「大宮盆栽美術館」

盆栽とは、浅く小さな鉢(盆器)に五葉松や黒松、真柏、もみじ、イワシデ、梅など、中には樹齢数百年にも及ぶ樹木を植栽し、季節や時間の経過がもたらす変化と凝縮された自然美を嗜む伝統芸術です。自然豊かな大宮公園の北側に位置する大宮盆栽村には、そんな伝統文化の中心地として毎年、国内外から多くの盆栽愛好家たちが訪れます。

大宮盆栽村の観光スポットであり、盆栽文化振興を担う中枢として2010年、世界初となる公立の盆栽美術館「大宮盆栽美術館」は開館しました。

旧髙木盆栽美術館のコレクションをひとつの核としながら、数々の名木を通して盆栽の魅力を伝えるだけでなく、盆栽を嗜む上で欠かせない伝統技芸の歴史や意義、美術史や工芸史、園芸文化史に関する資料などを多数、展示しています。

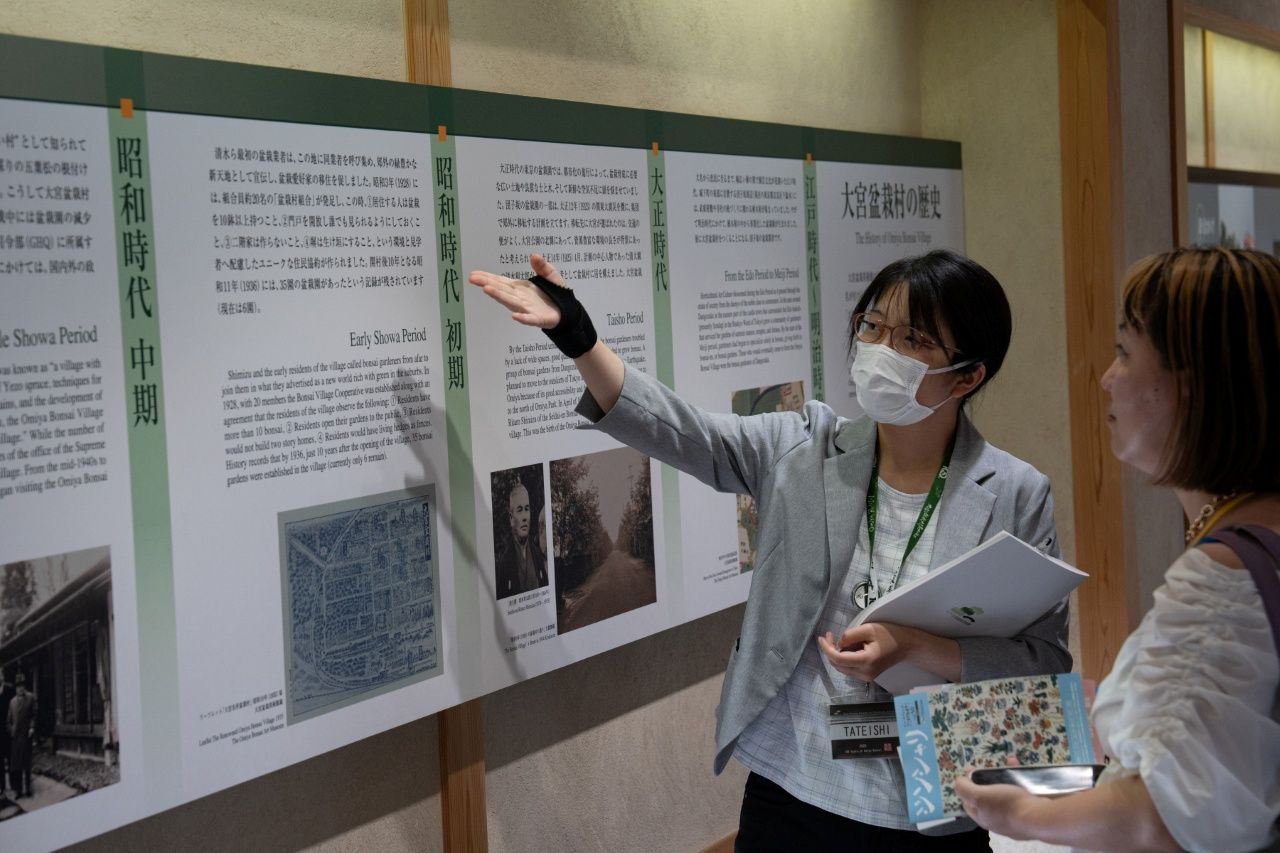

2フロアからなる館内の1階、受付ロビーを過ぎると盆栽の鑑賞方法など、深い知識がない人でも盆栽を楽しめるよう丁寧な解説パネルが並びます。

館の目玉でもある盆栽庭園へ行くその前に、盆栽の魅力やその歴史、手入れに関する知識などを吸収することで、数々の名木を鑑賞するための下地づくりができるつくりになっているというわけです。

職員の立石見雪さんと松野進さんは美術館のその独特な活動を笑顔で語ってくれます。

「他の美術館と違ってユニークなのは、ただ展示しているというだけでなく、盆栽が収蔵品となるので、日々手入れが必要になってくるところでしょうか。夏ですと、1日に2回以上は水やりが必要になります。当館には盆栽専門のスタッフが2名おります。盆栽の育成を行う公務員というのは、他にはいないかもしれませんね(笑)。」

知識や情報に触れたところで、名木が展示されている盆栽庭園へ。本美術館には美術品として登録されている館蔵品が130点あまりあり、庭園では常に約60点の盆栽が展示されています。

今年の春、リニューアルオープンに伴ない庭園内にある池の面積を拡大。水面積を増やし、ミスト装置を導入することで、夏の暑さによる盆栽への負担を軽減するだけでなく、美術館を訪れる人々にもより快適に鑑賞できるよう整えられました。

そんな庭園の中心にはあずまやがあり、一休みしながら展示されている盆栽を少し違った角度から見渡すのも贅沢なひとときです。2階には講座室と盆栽テラスがあり、テラスからは庭園を一望することもできます。

盆栽ビギナーが熱心に展示を眺めているほか、本格的なカメラを構えた写真愛好家や、絵画としてデッサンをする人など、館内には穏やかな空気が流れています。

開村100年! 盆栽の聖地「大宮盆栽村」

盆栽そのものの展示とともに、この地域「大宮盆栽村」に関しても、美術館内のコーナーで学ぶことができます。

大宮盆栽村の誕生は1925年。関東大震災の後、土、水、空気が美しく盆栽の育成に適した環境を求める数軒の盆栽業者が東京からこの場所へ移り住んだことに端を発します。

「当初この辺りは赤松林だったそうです。広い土地が確保できる上に、地下水が豊富で関東ローム層の土壌が盆栽を育てるのに向いていたことからこの場所が選ばれたのだといわれています。」

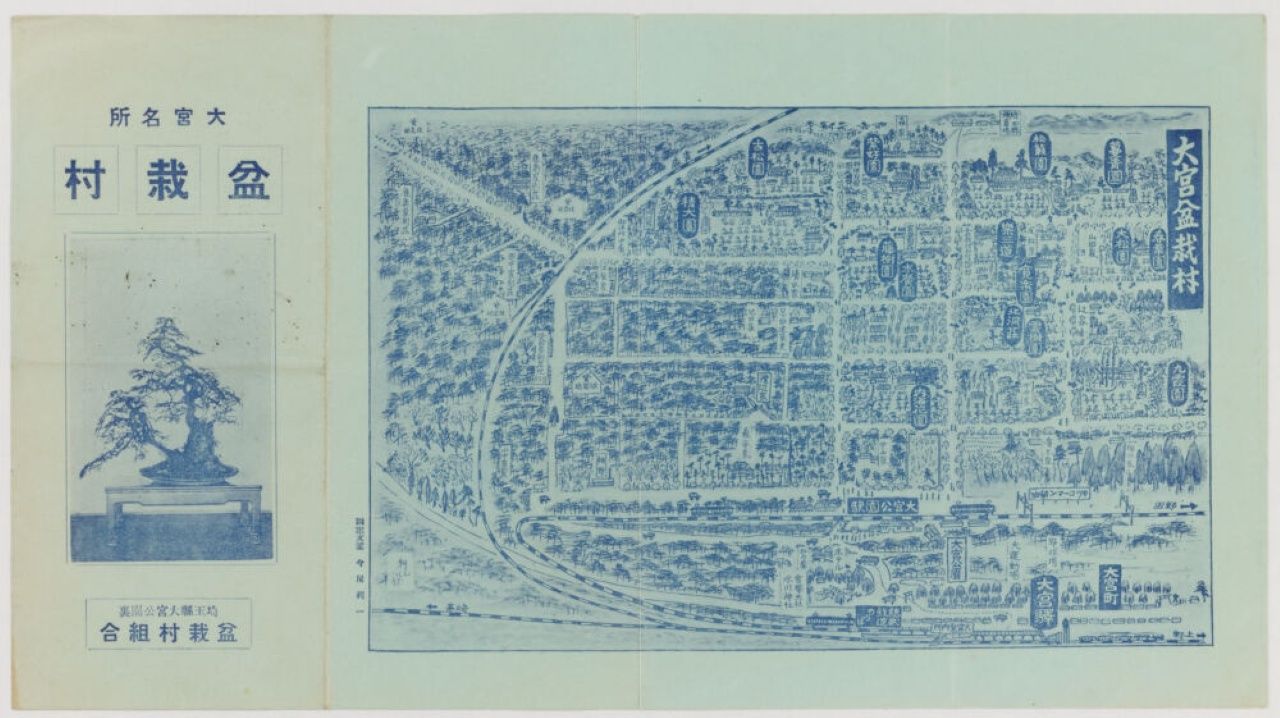

当初は少数だった盆栽を生業とする人々がそこで盆栽を育てるうち、周辺地域で暮らす人々にも盆栽が文化として浸透。戦前には30軒もの盆栽業者が軒を連ね、現在の盆栽村を形作っていきました。

大宮名所盆栽村(提供:大宮盆栽美術館)

「盆栽村では、①10鉢以上の盆栽を持つこと ②門戸をいつでも開放して、誰でも盆栽を鑑賞できるようにすること ③2階建て以上の建物を建てないこと ④塀ではなく、生け垣で家を囲うこと が村の規定として定められています。いわば、100年前から自治組合があって、住民協約がつくられたんですね。そして、現在でも盆栽園は門戸を開放し、訪れる人々を迎え入れています。」

戦時中に「盆栽は贅沢品」という風潮が高まってしまった関係で廃業する園が頻出しましたが、それでも6軒の盆栽園が現在も営まれています。

美術館では、盆栽の手入れなどに際して協力したり、イベントやワークショップの講師を依頼したりなど、周囲の盆栽園とはいいパートナーシップを築いているようです。

昭和6年創業「藤樹園」に聞く、「盆栽の基本は育てること」

6軒の盆栽園がありますが、そのうちのひとつ「藤樹園」は創業94年。大宮盆栽村のかえで通りに位置し、村の誕生とともに時を刻む「藤樹園」は、日本盆栽協会が主催する国内で最も権威のある展覧会「国風盆栽展」でも、数々の入選歴のある名園のひとつです。これまで多くの盆栽職人を輩出しながら、盆栽を芸術としてだけでなく、日本の文化として次世代への継承に貢献してきました。

現在は3代目となる廣田敢太さんが園主を務め、手のひらサイズの小品盆栽から、樹高70cm〜120cmほどの大品盆栽まで、種類豊富な盆栽を取り扱っています。盆栽園というと、盆栽を販売している場所という印象がありますが、実際には販売しているものが半分ほどで、もう半分くらいが「預かって育成しているもの」なのだといいます。

「盆栽って、今はアートとして “鑑賞すること”にフォーカスが当たっていると思うんですが、“育成”が大事なんですよね。大前提として生き物なんです。水やりや草むしりといった培養管理をきちんとしないと、いくら美しい盆栽でもすぐ枯れてしまう。日々の手入れが、クリエイティブの前提となっているんです。」

とその管理の大切さを語る廣田さん。

「植物は、反応こそ遅いですが嘘をつきません。さぼれば枯れてしまうし、試したことにもリアクションがある。それをいかに汲み取って、未来のためにまた新たなアクションを施すか。黙々と盆栽と向き合って、反応を見ながら想像力を働かせる、その繰り返しです。」

創作の面でも、その哲学は、不要な枝を外し、幹の曲がりを生かすといった“削ぐ”思考に貫かれています。

「人間社会っていろんなものの積み重ねですよね。でも、盆栽の世界はマイナス。いかにどの枝を取るかとか、イメージする完成形に向けて培養管理も変えてみたり、剪定をしてみたり。将来を想像しながら、育てていくのが僕らの仕事なんです。」

“時代の先読み”を受け継ぎ、挑戦する若き3代目

先代とともに作り上げたという思い入れのある鉢

廣田さんは、大宮で生まれ育ち、幼い頃から盆栽村の近辺の歯科に通っていたことから、無意識のうちにこのどこか異世界のような盆栽村の風景に親しんできました。

学生時代に園を手伝い始め、草取りや水やりなど基礎的な作業を通して「水やり三年」と言われる盆栽管理の奥深さを体得。自作した盆栽が初めて売れた経験で職人としての道を志し、本格的に修行へと進みました。昨年からは3代目として園を切り盛りするだけでなく、さまざまな場所での活動は、年々その幅を広げています。

有名ホテルや老舗洋菓子店とのコラボレーションを実現。都内で盆栽について語らう単独イベントも実施しました。盆栽を異業種や異文化と柔軟に掛け合わせて表現するなど、盆栽が人の目に触れる機会や場所を可能な限り創出してきました。そうして盆栽文化を広める活動の裾を広げては、SNSなどでその様子を逐一発信。YouTubeなどの動画コンテンツも積極的に利用しながら、できるだけ多くの人々に興味を持ってもらえるよう、盆栽に対するイメージのアップデートを図っています。

「盆栽って基本的には盆栽園に預けたり、家で楽しんだりしてたものなんですが、冠婚葬祭の会場や、イベント会場へのリースを開始したのは実はうちの先代なんです。おそらく始めた頃はきっと色々言われたでしょうが、時代の先を読んで始めたということなんですよね。」

先代が始めたというリースのパンフレット。歴史を感じる写真の数々だ

「盆栽を手ほどきしながら伝える盆栽教室を初めてやったのもうちの先代なんです。身内のことですが、そういう先見の明があったんですよね。自分も負けていられないなと思います。」

そんな中、廣田さんにとっては、時代の先を考えざるを得ない大きなきっかけはコロナだったそうです。

「おうち時間が増える中で、観葉植物のブームから派生して盆栽も爆発的に人気になりました。突然若い方たちも増えたんです。そんな中で育成方法などはYoutubeなどでも発信することにしました。これも、実は賛否さまざまな意見もいただいてはいるんですが……。いわゆる、SNSを使った活動を始めたのはこの頃ですね。裾野を広げることは、なんでもやっていこうと。時代こそ違えど、先代もそうしていたんだと思います。」

廣田さんの、“時代を先読み”したアクションのおかげで、来訪者も増加中。海外の観光客から、家族連れ、さらには高校生まで幅広く、若い世代の新しい熱量を感じているそうです。職人としての矜持を持ちながらも、裾野を広げる柔軟な発想で、大宮盆栽村に新しい風を吹き込んでいます。

地域に外から人を呼び込めるユニークなイベント開催はもちろん、離れた場所にも届く興味深いコンテンツの制作にも前向きに取り組んでいる藤樹園。現代の人々の感覚や価値観、ライフスタイルの変化を敏感に見極め、新しい盆栽を提案することで大宮盆栽村に新しい風をもたらしてくれる存在として今後も目が離せません。

切磋琢磨する盆栽園と、入り口としての美術館。その両方が地域を支える

「6つの盆栽園さんはそれぞれ個性があり、特徴もさまざま。さらには、園主さんの人柄や雰囲気もまったく違うので、できれば6つの園を巡って、その違いやそれぞれの魅力を楽しんでほしいです。なので、まずはいわゆる初級編として美術館に来ていただきたいですね。」

大宮盆栽美術館のお二人は笑顔でそう語ります。実際、美術館の来訪者は、そのほとんどが初来館なのだとか。美術館で地域や文化の歴史を学び、そこから周辺の盆栽園を巡る…。そんな大宮盆栽村の楽しみ方はどんどん広がっています。

また、藤樹園の廣田さんにとって、他の盆栽園は良きライバルだと語ります。

これだけ異常気象が続いたり、梅雨の時期が変わってきたりなど気候変動の影響を大きく感じると、

「今までの経験をもとにした知識だけではダメで、生涯ずっと勉強なんだなと思います。そういった意味では他の盆栽園さんは良きライバルですね。」

現在では、「BONSAI」という国際語としても浸透し、海外でも生きる芸術として高く評価・注目を集める盆栽。そんな盆栽を日本国内から国外へと精力的に届けることで、文化としてグローバル化しながら、より豊かに、よりにぎやかに盛り上がっていくであろう大宮盆栽村。次なる100年が楽しみで仕方ありません。

大宮盆栽村100周年特設ページ(市ホームページ)

(外部サイトに移動します。)https://www.city.saitama.lg.jp/004/005/001/005/index.html

さいたま市大宮盆栽美術館

埼玉県さいたま市北区土呂町2-24-3

電話:048-780-2091

(外部サイトに移動します。)https://www.bonsai-art-museum.jp

藤樹園

埼玉県さいたま市北区盆栽町247

電話:048-663-3899

(外部サイトに移動します。)https://bonsaitojuen.com/