「継承」より「進化」を選ぶ。水野製陶園ラボの思考

愛知県常滑市

2026.01.29 (Thu)

目次

焼き物産地、常滑で、水野太史さんが立ち上げた水野製陶園ラボは、焼き物(主にはタイル・レンガなどの建築陶器)を再定義するための思考と実験の場です。建築を学び設計の現場を知る水野さんは、産地に残る技術や素材を、空間の文脈で捉え直してきました。実用性を重んじ発展してきた常滑という土地で、建築と産地を往復しながら、新しい使い方を試み続けています。

古代湖がつくった産地。常滑が焼き物の街になった理由

数百万年前に伊勢湾から濃尾平野にかけて存在した巨大な古代湖・東海湖。その湖底に堆積した土はやがて良質な陶土となり、日本六古窯のうち、常滑と瀬戸という二つの産地が生まれるきっかけとなります。

2014年から水野製陶園ラボの代表を務める水野太史さん。

ただし、常滑と瀬戸は、同じ愛知県にありながら、その性格は大きく異なります。その違いを、水野さんは、こう表現します。

「瀬戸では白い土が多く採れますが、一方で常滑で採れる主な土は鉄分を多く含み、焼き締まりやすいことから大きなものがつくりやすい。かつて壺や甕、土管といった、生活や産業を支える道具が主につくられてきたのは、そのためです。」

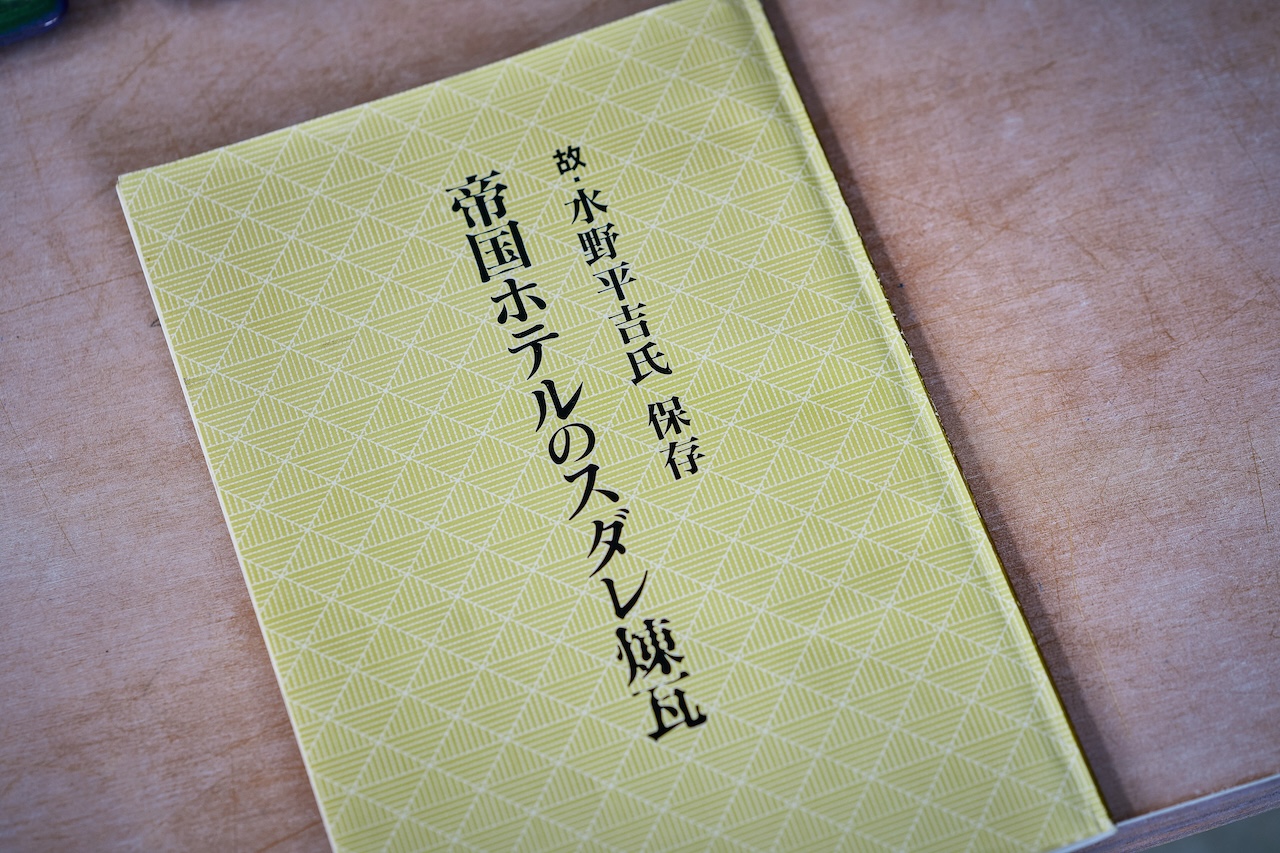

日本福祉大学知多半島総合研究所による地域研究誌「知多半島の歴史と現在」第5号に寄稿された「土に生きる」。水野製陶園の創業者であり水野太史さんの祖父・平吉さんが語るこの地の歴史が垣間見える。

そして生まれた、1947年創業の水野製陶園

明治期以降に発展した常滑の土管産業は、20世紀半ば、コンクリート管や塩ビ管の登場によって斜陽期を迎えます。一方、1923年の関東大震災を契機に、建築の世界では鉄筋コンクリート造が普及し、耐久性に優れたタイルへの注目が高まっていきました。

平吉さんが保管していた牧口銀司郎著「帝国ホテルのスダレ煉瓦」は、関東大震災と同日に竣工した旧帝国ホテルに大量に使用された常滑産のタイルを知る上で重要な資料となっている。

そうした時代の只中で、伊奈製陶(現LIXIL・INAX)でタイル開発に携わっていた水野さんの祖父・平吉さんは独立し、1947年に水野製陶園を創業。当初は窯業原料の調合を主な仕事としていました。

現在の水野製陶園に建つ社屋は平吉さんの代に造られたもの。

水野製陶園におけるタイルづくりは、製品ありきの選択ではなく、原料から焼き物全体を理解しようとする姿勢の帰結でした。

水野製陶園では現在でも原料の製造が行われている。

「祖父は研究も設計も、できることは自分で手を動かす器用な人物でした。技術者でありながら、自然科学者的な側面もあり、陶石などの原料を地政学からみて自ら買い付けに行ったりもしていたそうです。また、イタリアの建築雑誌『Domus』を創刊号から購読するほど美的感覚にも敏感で、技術とデザインの両方に関心を持っていました。水野製陶園の工場の配置計画や設計、原料から製品までを一貫してつくる体制などに、そうした祖父の考えがよく反映されています。」

大切に保管されている平吉さんがデザインしたタイル。そのデザイン性には“古さ”は一切感じられない。

自ら調べ、試し、新たな価値を見出していく。その姿勢は、結果として、現在の水野製陶園ラボにも通じる思考の土台になっています。水野さんが素材から考え、試行錯誤を重ねる道を選んだ背景には、こうした祖父の姿が、意図せず重なっていたのかもしれません。

必要な道具をつくるための工場の鉄工関係の作業場の一角、他にも木工室やさまざまな工作機械を備える。製作の現場をブラックボックス化せず自らの手で明らかにしていくという平吉さんのスタンスは、無意識に今も受け継がれている。

建築を学び、タイルに立ち戻る。水野太史さんのキャリアの分岐点

2000年、水野さんは京都工芸繊維大学造形工学科に入学し、建築を学び始めます。

「大学入学時点では水野製陶園に関わる未来はまったく想像していませんでした。」(水野さん)

転機は、在学中に集合住宅の設計を任されたこと。その際に水野さんは設計だけでなく、事業計画や融資、入居者の募集や管理メンテナンスまで含めて経験し、机上ではない現実の建築を体感します。その過程で、水野製陶園のタイルを扱うことになりました。

祖父の代につくられた焼き物のカラーサンプル。奥に見える板にもびっしりと色見本が貼り付けられている。

当時、2000年代初頭の建築界では、コンクリート、鉄、ガラス、アルミなどに代表されるあまり地域性を感じさせない素材を扱う建築が建築雑誌の誌面をにぎわせていました。学生時代の水野さん自身も、常滑の焼き物を“土地の匂いが強い素材”と感じてためらいがあったといいます。しかし実際に使ってみると、その印象は変わります。

「タイルをつくることは“石”を人工的につくる感覚に近い。」と水野さんは語ります。

「タイル(焼き物)も木や石と同じ。自然由来の普遍的な素材だと気づいたんです。計算しきれない揺らぎがあり、質感の幅も広い。だからこそ建築の現場では、むしろ扱いやすかったんです。」

メインで使用されているトンネル窯の台車。この日は準備中で窯に火は入っていなかった。

在学中に自身で設計を手がけた集合住宅では、外装や共用部に水野製陶園の在庫タイルを使用したり、部屋番号を工場で自作したり、浴室やキッチンのタイルを水野製陶園に特注制作してもらったりしました。関心は次第に、建築の形から素材とつくり方へと移っていきます。

水野製陶園ラボという“思考の置き場”

大学卒業後、水野さんは東京の有名設計事務所をアルバイトで転々としながら地元での設計依頼も受け、常滑と東京を行き来する生活を送っていました。その中で、水野製陶園の倉庫に眠るタイルなどを仲間の建築士に紹介すると、特注製作などに関する具体的な相談が返ってくるようになります。

「何千年も前から続く製法でつくられる人工物の中で唯一、長期間にわたり屋外でも褪色せずにその形を留めるところは、焼き物の大きな魅力の一つだと思います。」(水野さん)

「建築側にはニーズがあり、産地には技術と素材がある。その間に手つかずの余白があることが、次第に明確になっていきました。」

水野製陶園に眠るデッドストックはタイルだけでなく器も。水野製陶園ラボではデッドストックの器の再焼き付けや自社復刻も行っている。

そこで始めたのが、水野製陶園の中に、社内ベンチャーのような形で設けた小さな実験の場でした。デッドストックのタイルを整理し、リスト化して設計者に開く。特注の相談を受け、可能な範囲で試してみる。

水野さんが釉薬の調合を行う場所。日々ここで釉薬に関するさまざまな実験が行われている。

やがて、その活動は「ラボ」と呼ばれるようになります。アップサイクルや新規事業のための場として水野製陶園内で始まった取り組みでしたが、次第にその比重は大きくなり、気づけば水野製陶園の仕事そのものが、ラボ的な思考に置き換わっていたのです。

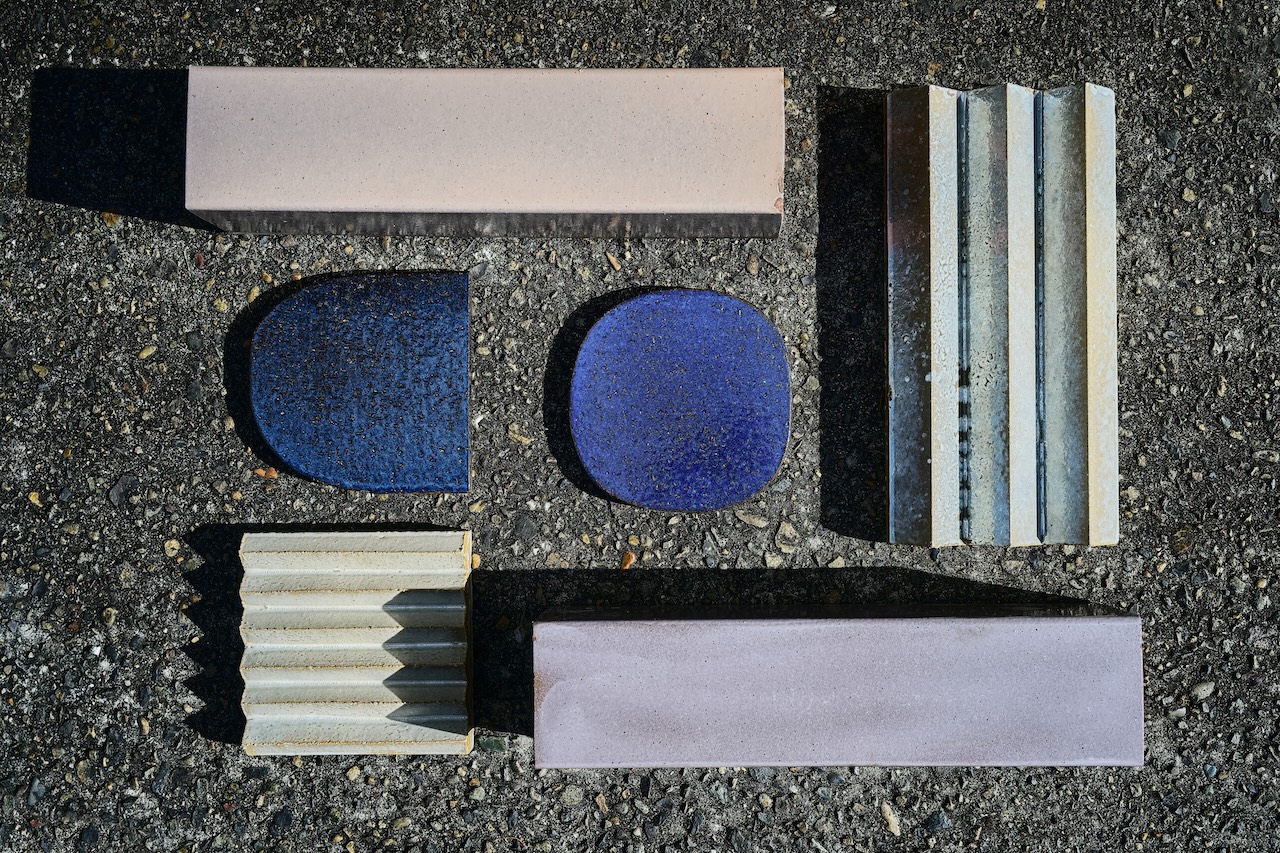

ラボで製作されたさまざまな表情のタイル。色だけでなくその質感にも水野さんの試行錯誤が垣間見える。

特注の仕事は、決して効率的ではありません。利益も出にくい。それでも水野さんが続けてきたのは、そこに確かな手応えがあったからです。

用途に合わせてつくられる多種多様なサイズや形。写真左上と左下は縁石用につくられたもの。

建築士として設計者と同じ言語で会話ができ、タイルを空間の話として具体化していける。タイルを建築の文脈で説明できる人は多くありません。その間に立つ役割に、必然性を感じていたそうです。

掘り出されたままの焼き物用の粘土の塊に釉薬をつけて焼いたもの。アート的なアプローチのプロダクトもつくられる。

「タイルは、具象よりも抽象に近い存在。形で主張するのではなく、風景の一部として働くものです。ラボでは、豊かな風景や建築、それを見たり触れたりする人々の豊かな時間や豊かな記憶に寄与することを願いながら、さまざまな試行をしているのです。」

実験によりつくられた釉薬を実際に量産するためのスペース。

常滑に居続けるという選択。産地を更新し続けるという仕事

水野さんが拠点を置く常滑市は、焼き物の産地としては少し特異な場所です。多くの窯業地が山間部にあるのに対し、常滑は海に近い。物流に開かれ、工業的な側面が早くから発達してきました。

敷地内に時折現れるラボでつくられた様々な試作品の山。

「常滑は、守るというより、更新してきた産地だと思うんです。」

中部国際空港の開港によって海外との距離も縮まり、外に向かって開かれている感覚は、今もこの街の空気として残っています。時代が変わっても変えないものと、変えていくもの。その不易流行の感覚が、常滑には自然に根づいていると、水野さんは言います。

タイルの耐久性は60年以上前に自分たちの手で積んで建てられた、社屋の陶製ブロックによる壁を見れば一目瞭然だ。少し拭くだけで、つくられた当時のままの輝きが戻る。

「たとえば、この土地に積もる黄砂も、原料の土になる。その先の未来まで含めて、ものづくりを考えていたいんです。」

産地の内部から問いを投げかけ、静かに変えていく。その営みこそが、水野太史さんにとっての仕事なのです。

水野製陶園ラボ

公式ウェブサイトhttp://www.mizunoseitoen.com/lab/