川上音二郎の精神が今も息づく!? 博多カルチャーと表現の面白さ

福岡県福岡市

2025.07.31 (Thu)

目次

福岡・博多は、踊りや唄など多彩な文化が根付く場所です。現在も多くのアーティストが活躍し、博多カルチャーは進化を続けていますが、その影響に明治時代に活躍した川上音二郎の存在があるとの見方もあります。音二郎がどのように博多の文化に影響を与えたのか、博多文化に精通した漫画家の長谷川法世さんと、現代のサブカルチャーに詳しい民芸品店「山響屋」の瀬川信太郎さんにお話をうかがいました。

博多カルチャーの源流を辿る! 音二郎が繋げた過去と現在

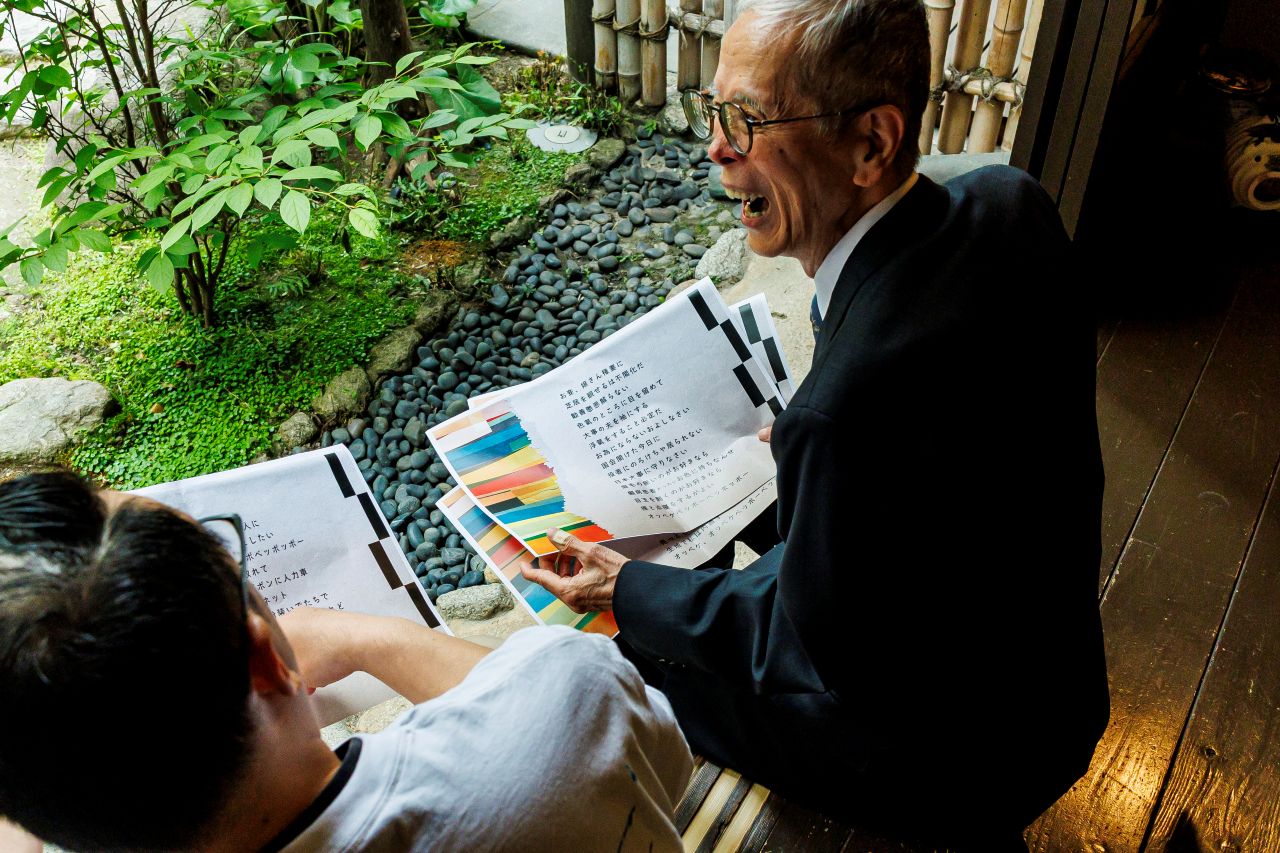

長谷川法世さん。博多生まれの漫画家。「博多町家ふるさと館」館長であり、テレビ番組の司会者や、博多通りもんのCMキャラクターとしても活躍。

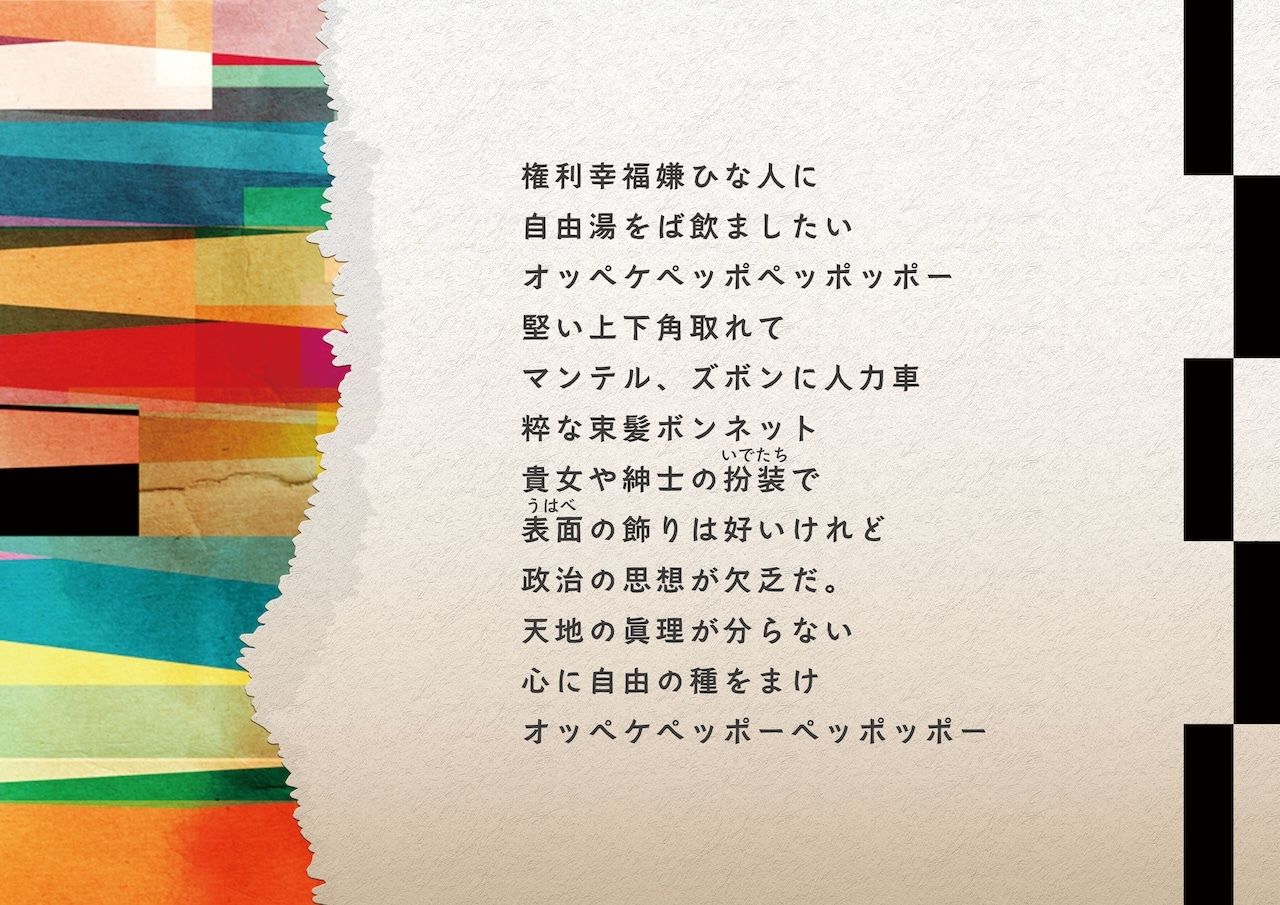

音二郎は博多区対馬小路に生まれ、14歳で東京へ渡り、演劇や落語の分野で活躍しました。特に「オッペケペー節」という歌は、政治や社会に対する批判をユーモアを交えて歌い、広く全国に名を広めました。

「オッペケペー節は、当時3歳の子供でも歌えるほど広まり、社会現象を巻き起こしました。パリ万博でも演奏された記録が残っています。この歌のリズムとメッセージは、時代を超えて今でも通じる部分があると感じます。」(長谷川さん)

音二郎は時代のうねりをつくる、先駆者的な存在だったのです。

オッペケペー節が紡いだ言葉と表現の面白さ

近年、ラップや短歌ブームなど、言葉を巧みに使った表現が盛んに行われています。これらは、社会や時代に対する意見を込め、感情をダイレクトに伝える手段として広がり、現代のカルチャーにも影響を与えています。音二郎が遺した「オッペケペー節」も、現代の表現方法と共通する要素を持ち、いまだに新鮮で面白さを感じさせてくれます。

「オッペケペー節」の歌詞には、当時の政治や社会に対する皮肉が込められており、庶民の心に寄り添い、共感を呼びました。長谷川法世さんは、「七音の句と五音の句を交互に繰り返す七五調や胸の内を語る口説きは、日本人にとって非常に心地よく響き、よく読むと今の時代にも通用する言葉もあります。」と語ります。

オッペケペー節の歌詞の一例

「音二郎が演じたオッペケペー節には、庶民の声が込められており、それが共感を呼んでいます。彼は庶民の目線から社会を批判し、その思想を芸に変えて伝えたのです。」(長谷川さん)

このように、オッペケペー節は音楽と社会をつなげ、当時の人々に深く響く力を持っていました。

音二郎の先見性と今に響くメッセージ

瀬川信太郎さん。福岡市中央区今泉で九州中の郷土玩具を扱う「山響屋」を展開する傍ら、絵師としても活動。「山響屋」の記事はこちら

音二郎の魅力は一体どこにあるのでしょうか。長谷川法世さんはその理由を次のように説明します。

「音二郎は博多文化の中でも特にオッペケペー節の芸人として知られていますが、彼のすごさは、日清戦争を契機に、他の誰よりも早く国民意識に目覚めた点です。海外にも足を運び、実際に見て肌で感じることで、彼の表現は社会と強く結びついたのでしょう。」(長谷川さん)

音二郎の芸術が持っていた力は、単にエンターテイメントとして楽しまれるだけでなく、社会に強いメッセージを投げかけていた点にあります。彼の作品は、今の私たちが生きる時代にも通じる部分が多く、単に過去の遺産ではないことがわかります。

「オッペケペー節はエンターテインメント性と社会性を兼ね備えた表現方法でした。明治の人々は、蒸気機関車に目を見張り、オッペケペーに笑いながら自由民権を理解し、文明開化を邁進したんですね。その上で、音二郎は残りの20年間を日本の近代演劇開創に取り組んだのでした。東京・西日暮里の谷中墓地には音二郎の銅像の台座が残っています。音二郎が今もこうして記録として残っていることは大きな意味がありますね。」(長谷川さん)

「銅像は川端商店街の入口にありますよね。私はあの銅像がきっかけで音二郎が福岡出身であることを知りました。実は民謡や音頭のレコードの表紙には郷土玩具が使われていることがあるのですが、そこから興味をもっていろいろとディグっていて、オッペケペー節に出会ったんです。ラップのような感じに初めて聞いた時はやられましたね。オッペケペー節が日本初のレコード録音となったことも衝撃でした。クラブなどでレコードをかけている私としては、いつかこのレコードを手にしたいと思っています。」(瀬川さん)

ボーダレスな表現と音二郎の精神が繋がる時

現在、デジタルを活用した多様なコンテンツが次々と生まれています。新しい世代のアーティストたちは、既存の枠を超えて自由にスタイルを融合させ、ボーダレスな表現を積極的に展開しています。この多様性は、時代を超えて人々にメッセージを届けることを大切にした音二郎の精神に通じるものがあります。

「音二郎は、常に庶民の目線で新しいことに挑戦し続けました。博多の商人文化は、流行を生み出し、時代を先取りしてきました。音二郎も、演説や歌など多彩な表現方法を通じて社会に新しい価値観を広めようとしました。」(長谷川さん)

「ストリート(庶民)から生まれた文化はかっこいいし、やはり時代を経ても色あせないものだと感じます。例えばHIPHOPでは昔の曲でも今でもめちゃくちゃカッコいいと感じるのに似ていますね。郷土玩具は江戸時代からあるものなのに、今見ても斬新で愛着がもてるものが多いんです。その理由を前から考えていました。きっと世の中に向けた表現や、大切な家族や友人が幸せな生活を過ごせるよう、願いを込めて作られたものだったからと感じます。庶民との関わりがあるところは音二郎とリンクしますね。」(瀬川さん)

音二郎の銅像が語る、表現の力と社会への問いかけ

博多座の前に立つ音二郎の銅像には、陣羽織に鉢巻、扇を手に歌う姿が刻まれています。その姿は、音二郎が何を歌い、何を伝えたかったのかを今も私たちに問いかけています。音二郎の活動は単なる芸能活動を超えて、社会や時代に対する強いメッセージを込めていました。彼が広めた「オッペケペー節」や演説は、声を上げることの重要性を今も教えてくれます。

「音二郎のように表現を通じて社会を動かし、時代に対して疑問を投げかけることが今も求められています。」と瀬川さんがいうように、音二郎が築いた道は、今日の博多カルチャーの中に息づき、現代を生きる私たちに「表現することの意味」を改めて問いかけています。